2024年4月24日に民間の有識者グループから成る『人口戦略会議』が、「令和6年・地方自治体『持続可能性』分析レポート」を発表しました。同レポートによると、全自治体の4割超にあたる744の自治体が「消滅可能性自治体」にあたるとされており、その中には誰もが名前を知る市町村も含まれています。

消滅可能性自治体とはどのような地域を指し、どのような課題を抱えているのでしょうか?

▼令和6年・地方自治体『持続可能性』分析レポート

https://www.hit-north.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/04/01_report-1.pdf

▼関連記事

「消滅可能性都市から脱却した、東京都豊島区の10年」

https://turns.jp/101482

消滅可能性都市・自治体とは

消滅可能性都市の定義

20~39歳の若年女性人口が、2010年から40年までの30年間に50%以上減少すると推計される市町村のこと。出産世代の主を占める若年女性人口が減少すると出生率が減少し、急速な人口減少と税収減が進み、最終的には地域社会・行政経営の維持自体が困難になることから「消滅可能性都市」と呼ばれます。

2014年5月に『日本創成会議』が上記推計に該当する市町村を「『消滅可能性都市』リスト」として発表したことを機に、広く知られるようになりました。

消滅可能性自治体の定義

若年女性人口が2020 年から2050 年までの30年間に50%以上減少すると推計される自治体のこと。言葉の意味自体は消滅可能性都市と大きくは変わりませんが、「『消滅可能性都市』リスト」の発表から10年を経た2024年4月24日に発表された「令和6年・地方自治体『持続可能性』分析レポート」にて初めて採用された表現です。

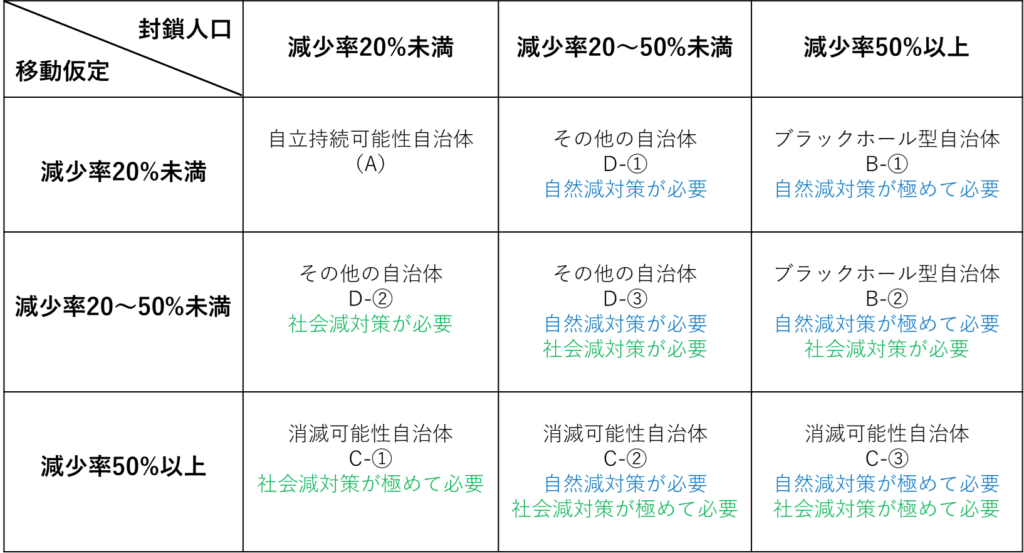

今回発表されたレポートでは、各自治体の実情に合わせてより詳しい分析を行うため、封鎖人口※と移動仮定※の二つの指標を用い、全自治体を以下の9つに分類しています。

※封鎖人口:出生と死亡だけの要因で人口が変化すると仮定した人口(=地域間の人口移動が起こらないと仮定した場合の人口)

※移動仮定:地域間の移動が続くと仮定した場合の人口

自立持続可能性自治体(A)

封鎖人口、移動仮定ともに若年女性人口の減少率が 20%未満の自治体。100年後も若年女性が5割近く残存しているとされ、消滅可能性都市にはあたりません。

ブラックホール型自治体B-①

ブラックホール型自治体B-②

移動仮定における若年女性人口の減少率が50%未満である一方、封鎖人口における減少率が50%以上の自治体。出生率が低下しているにも関わらず、他地域からの人口流入が人口増を支えている状態を示します。

消滅可能性自治体C-①

消滅可能性自治体C-②

消滅可能性自治体C-③

消滅可能性都市・自治体の定義の通り、移動仮定における減少率が50%以上の自治体。

その他の自治体D-①

その他の自治体D-②

その他の自治体D-③

上記の何れの分類にあたらない自治体だが、そのほとんどで若年女性人口が減少する見込みの自治体。自然減対策と社会減対策のいずれかもしくは両方が求められます。

消滅可能性都市・自治体が抱える課題

消滅可能性自治体に指定されている自治体は、どのような課題を抱えているのでしょうか?

急速に進む少子高齢化と人口減少

日本の総人口は2008年の1億2,808万人をピークに減少傾向に転じ、2023年8月1日時点では1億2443万9千人(確定値)。このままのペースで進むと2050年には1億人を下回ることが予測されています。特に日本の場合は、15~64歳の現役世代の人口が8726万人(1995年)をピークに減少し、2018年時点でピーク時より1181万人減の7545万人まで減少しています。

参考:総務省統計局「統計が語る平成のあゆみ 人口減少社会、少子高齢化」

https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1191.html

参考:人口推計 2024年(令和6年)1月報

https://www.stat.go.jp/data/jinsui/pdf/202401.pdf

人口減少が引き起こす課題として、以下の4点が挙げられます。

1.地方財政の悪化による公共サービス水準の低下

高齢者の増加によって社会保障費が増大する一方、現役世代の減少により税収が減少していくため、地方財政の悪化に歯止めが掛かりません。

財政がひっ迫すると、あらゆる公共サービスに予算を掛けられなくなるため、住民の生活の質が低下し、他地域への人口流出という社会減が発生し、自然減×社会減によるさらなる人口減少と過疎化が進み、ますます財政悪化が進むという悪循環に陥ります。

2.生活関連サービス産業(小売・飲食・娯楽・医療機関等)や公共交通機関(電車・路線バス等)の撤退

人口が減少すると地域から生活関連サービス産業(小売・飲食・娯楽・医療機関等)や公共交通(電車・路線バス等)の撤退が進み、生活に必要な商品やサービスを入手しづらくなり、日常生活を送ることが困難になります。

また、サービス産業等の第三次産業は地方の雇用の6割以上を占めるとされており、産業の撤退はそのまま地域の雇用機会の減少にもつながります。

3.空き不動産等の増加

今、地方で深刻な問題となっているのが、管理が不十分な空き家、空き店舗、工場跡地、耕作放棄地等の増加です。これらは地域の景観・治安を悪化させ、倒壊や火災など防災上の問題もはらんでいることから早急な対策が求められています。しかし、所有者不明のケースや仲介手数料が割安のため不動産会社が扱いたがらないことなどの理由から、計画通りに進んでいないのが現状です。

4.地域コミュニティ機能の低下

地域のコミュニティ機能が維持できなくなると、町内会や自治会、消防団等の担い手が不足し、住民による共助機能や防災力が低下します。また、少子化による児童数の減少は学校の統廃合を加速させます。その他、担い手不足により地域行事が行えなくなったり、歴史・文化の継承が行えなくなったりすることで、地域独自のアイデンティティや賑わいが失われ、住民一人ひとりが街に愛着を抱く機会も失われてしまいます。

参考:国土交通白書 2015

https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h26/hakusho/h27/pdf/np101200.pdf

自然減対策と社会減対策

これらの課題の原因となる人口減少問題に対する取り組みとして、主に自然減対策と社会減対策の2つの対策が講じられています。

自然減対策

自然減とは、出生数-死亡者数がマイナスになること。ある自治体で出生数が1万人、死亡者数が3万人だった場合、2万人の自然減が生じたことになります。

自然減対策としては、少子化の進行スピードを緩和させるため、出会い・結婚・妊娠・出産・教育等に関する子育て支援を強化して出生数を増加させたり、予防医療の強化等の健康づくり政策を通して死亡者数を減らすなどの対策がとられています。

社会減対策

社会減とは、転入者数-転出者数がマイナスになること。進学・転勤・引っ越しなど、ライフステージの変化に伴う域外移動による人口減を指します。

社会減対策としては、地場産業の活性化等による地域雇用の拡大や移住・定住促進政策等、地域に人を呼ぶための取り組みが挙げられます。

自治体間で人口を奪い合う人口増政策

2014年に発表された「『消滅可能性都市』リスト」は、全国の自治体の危機感を煽り、安倍政権の看板政策の一つである地方創生政策の実現へとつながっていきました。具体的には、地方への若者の移住・定住の促進、地方に仕事を創り、雇用を生み出す、子育て環境の整備などを掲げ、これらを実施する自治体に対して交付金を配る、制度的・財政的な支援を行ってきました。

その結果、取り組みが奏功し、若年人口の増加、賑わい創出など魅力ある地域づくりにつながった自治体があるのも事実ですが、その一方で、自然増よりも即効性の高い、移住・定住促進等の社会増偏重型の政策が採られ、限られた若年人口を全国の自治体間で奪い合う構図が生まれたのも事実です。

▼関連記事

https://turns.jp/53015

人口減少を前提とした持続可能な地域づくり

このように、消滅可能性自治体は様々な課題を抱えており、その根本原因である人口減少問題への対策が急がれています。他方、日本の総人口は2011年以降13年連続で減少しており、今後も減少基調が続いていくと予想されます。人口減少に歯止めが掛からない状況下においては、消滅可能性がある=悪なのか、という視点からも自治体政策を根本から見つめ直す必要があります。

例えば、コンパクトシティ化※を進め街の密度を高めて効率化を図れば、これまでよりも少ない人的資本・予算で公共サービスを行えるようになるため、人口減少が引き起こす課題の中で挙げた①地方財政の悪化による公共サービス水準の低下は緩和できる可能性があります。また、地域の一部に人口を集約することで、②生活関連サービス産業(小売・飲食・娯楽・医療機関等)や公共交通機関(電車・路線バス等)の撤退、④地域コミュニティ機能の低下についても、規模を縮小させれば防げるかもしれません。

※コンパクトシティ化:公共サービスや生活関連サービス、公共交通機関等の生活機能を地域の一部にコンパクトに集約し、効率化を図る都市のこと。

街の在り方を変えず自然増や社会増を生み出すことに主眼を置く政策から、少ない人口で豊かに暮らしていくための政策への転換や、近隣自治体と連携を図り、公共サービスや生活関連サービス等を自治体間で補完し合うなど、自治体の在り方自体も問い直すべきフェーズに入っています。

何れの場合も、行政の財政的・人的リソースには限りがあるため、住民一人ひとりが「公的領域は行政の仕事」という考え方を改め、街づくりに積極的に参加していくことが重要となります。例えば、地域に新しい事業興し、地域経済の循環・活性化、地域雇用の創出、外貨の獲得につなげることができれば、国からの補助金や税収に寄らずとも、より豊かで持続可能な地域を自分たちの力で実現できるかもしれません。

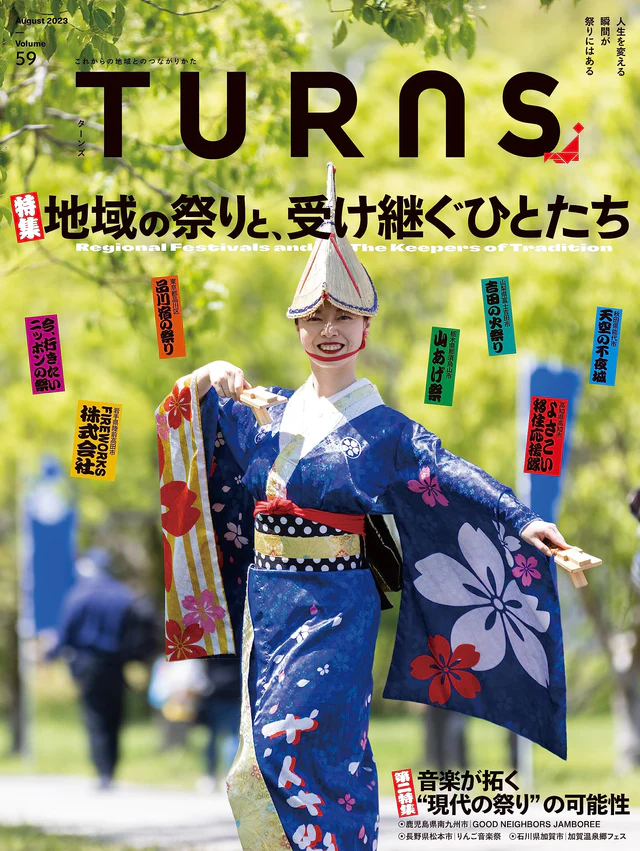

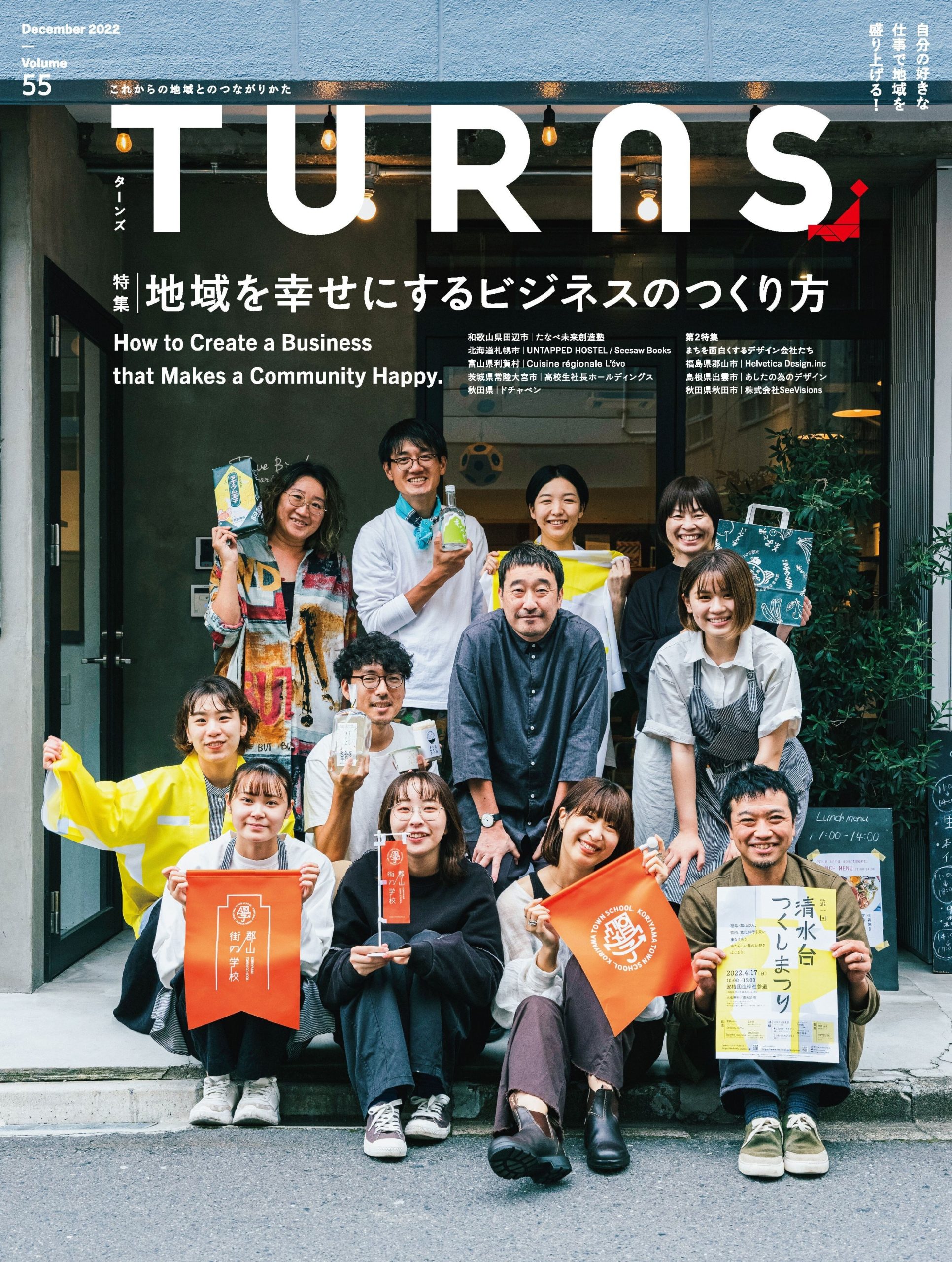

TURNS vol.60では「これからのローカルは、『民間行政』の時代」と題し、行政と民間が力を合わせ、より豊かな地域づくりに取り組んでいる地域の取り組みを取材しました。

まちの未来を思い、創造していく主体は、行政だけでも民間だけでもありません。双方で理想を共有しながら、それぞれの得意分野を持ち寄って、共に未来へ進む。そんな「民間行政」の時代が到来しつつあるとTURNSは考えています。

消滅可能性都市を脱却した市町村

消滅可能性都市・自治体について重要なのは、あくまでも推計に基づく可能性を指摘しているものであり、対策次第では脱却できる可能性もあるということです。実際、2014年に発表された「消滅可能性都市」リスト時と比較し、今回のレポートでは239自治体が消滅可能性都市の基準を脱しています。

消滅可能性都市を脱却した地域の一つに数えられるのが、東京都豊島区です。2014年に消滅可能性都市とされた豊島区では、リストの公表後すぐに緊急対策会議を開催。翌2015年には約8800万円を予算化し、11事業を立ち上げ、2016年には対策の核となる「女性にやさしいまちづくり担当課」を設置し、その長を民間公募しました。そして、「子どもと女性にやさしいまちづくり」「高齢になっても元気で住み続けられるまち」「様々な地域との共生」「日本の推進力」の4つを対策の柱に掲げ、消滅可能性都市からの脱却を図るための施策を官民共同で展開してきました。その結果、2014~2018年までの4年間で、人口は15,468名増、若年女性人口は2,535人増と、大幅に改善しています。※

※東京都豊島区「第2章 未来戦略推進プランの目標」

https://www.city.toshima.lg.jp/003/kuse/shisaku/shisaku/kekaku/032617/documents/04_p13-15.pdf

▼関連記事

【前編】東京の消滅可能性都市「豊島区」が起こす、本気の「まちづくり」

https://turns.jp/19245

【後編】「住みたいまち」は、誰かがつくるのではなく、自分たちの手でつくる。

https://turns.jp/19623

消滅可能性都市を脱却した東京都・豊島区の10年

https://turns.jp/101482

もちろん、東京都下の豊島区と地方の市町村では財政基盤も自然減対策・社会減対策の難易度も異なるため、単純に比較することはできません。しかし、各地域の行政、住民、企業等が個々の地域事情に応じた対策を話し合い、共に実行していくことで新しい未来を描けるはずです。

消滅可能性都市に関する記事一覧

TURNSでは、消滅可能性都市の現状や取り組みを発信しています。

【前編】東京の消滅可能性都市「豊島区」が起こす、本気の「まちづくり」

https://turns.jp/19245

【後編】「住みたいまち」は、誰かがつくるのではなく、自分たちの手でつくる。

https://turns.jp/19623

東京の消滅可能性都市・檜原村に移住希望者が絶えない理由

https://turns.jp/80164

消滅可能性都市に関する本・参考文献

地方消滅 – 東京一極集中が招く人口急減 (中公新書)

https://amzn.to/3yYUFmP

地方移住、田舎暮らし、多拠点居住をお考えの方へ

■知って得する新しい移住のイロハ~その1~

「継業とは?事業継承との違いって?移住後に継業して成功した事例はある?マッチング方法は? 」

■知って得する新しい移住のイロハ~その2~

「二拠点居住(デュアルライフ)とは?その魅力や事例、メリット・デメリット、はじめ方は?」

■知って得する新しい移住のイロハ~その3~

「移住を成功させるステップって?どんな移住支援制度があるの?おすすめの移住先は?」

■知って得する新しい移住のイロハ~その4~

「地方創生とは?取り組み事例や制度、交付金、SDGsとの関係は? 」

■知って得する新しい移住のイロハ~その5~

古民家暮らしを始めたい方へ。物件の探し方や支援制度、知っておきたいメリット・デメリットまでまとめてご紹介!

■知って得する新しい移住のイロハ~その6~

「地域活性化の取り組み事例から学ぶ、成功の秘訣」

■知って得する新しい移住のイロハ~その7~

「”海街移住”のすすめ!」

■知って得する新しい移住のイロハ~その8~

「国内版教育移住が育む、子どもの個性と可能性」

■知って得する新しい移住のイロハ~その9~

「コミュニティビジネスとは?」

■知って得する新しい移住のイロハ~その10~

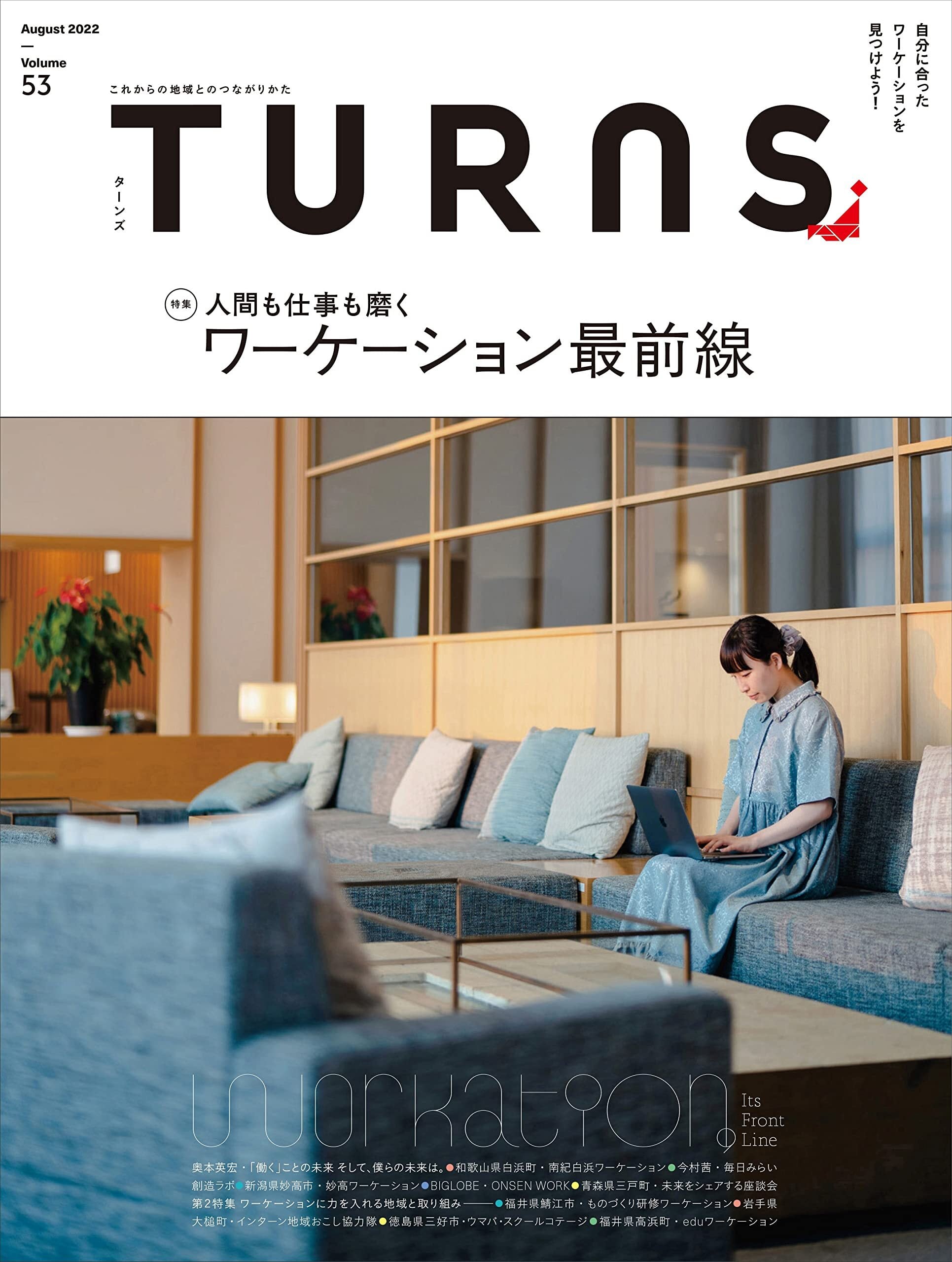

「”働く”の定義を変える、ワーケーションとは?」

■知って得する新しい移住のイロハ~その11~

「地方に移住して起業するには?」

■知って得する新しい移住のイロハ~その12~

「ふるさと納税の本質が知りたい!」

■知って得する新しい移住のイロハ~その13~

「島暮らし・離島移住のススメ!」

■知って得する新しい移住のイロハ~その14~

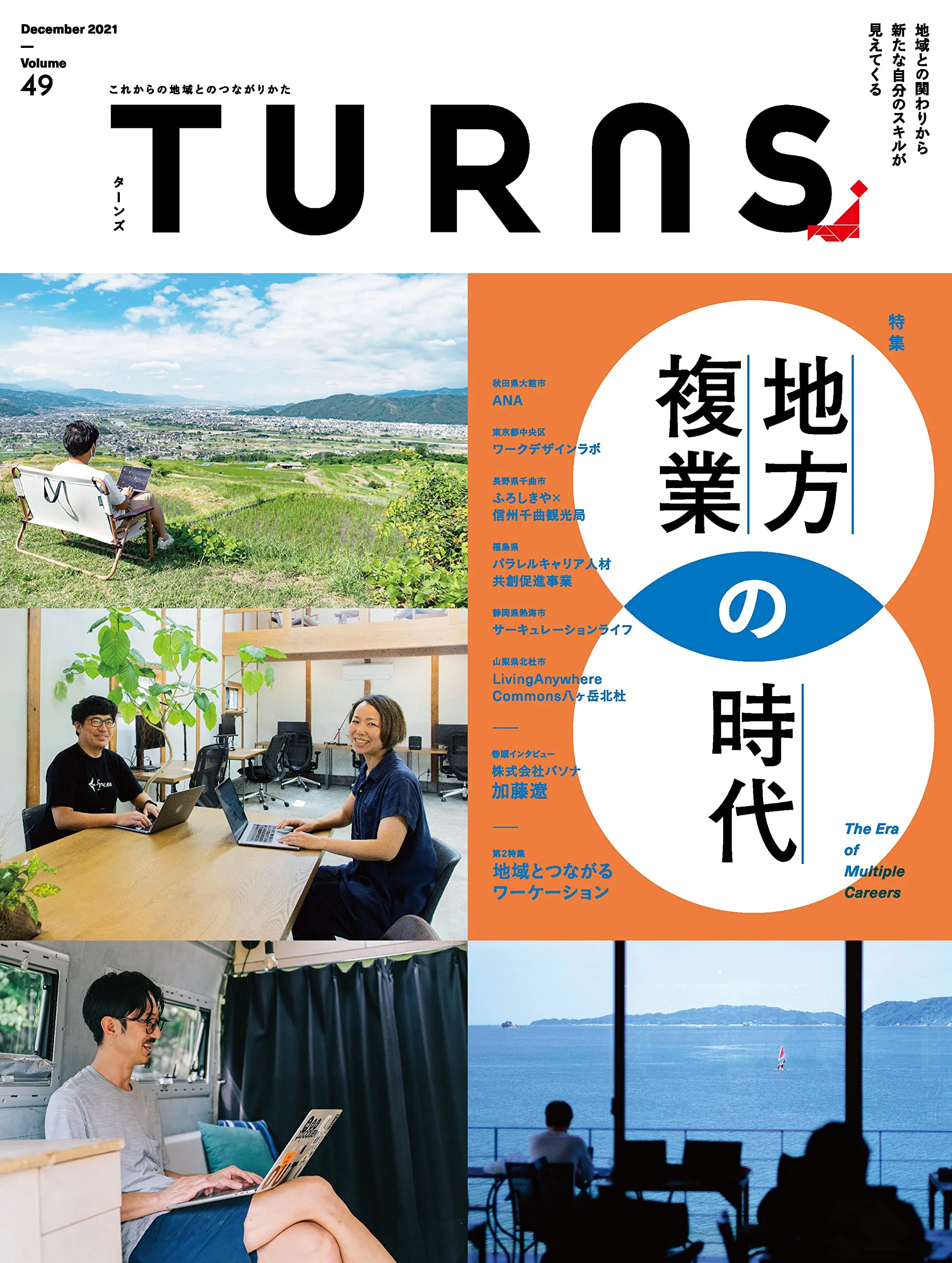

「自律的なキャリア形成につながる、複業とは?」

https://turns.jp/77953

■知って得する新しい移住のイロハ~その15~

「田舎暮らしとは?」

https://turns.jp/79175

■知って得する新しい移住のイロハ~その16~

「林業を生業にしたい!」

https://turns.jp/79584

■知って得する新しい移住のイロハ~その17~

「猟師になるには?」

https://turns.jp/89887

■知って得する新しい移住のイロハ~その18~

「地域おこし協力隊とは?活動事例や募集情報、給料をご紹介!」

https://turns.jp/92463

■知って得する新しい移住のイロハ~その19~

「漁師になるには?」

https://turns.jp/94528

■知って得する新しい移住のイロハ~その20~

「消滅可能性都市とは?」

https://turns.jp/97447

■知って得する新しい移住のイロハ~その21~

「里山の暮らしとは?」

https://turns.jp/95026

TURNSのオンラインショップ「TURNS商店」

TURNSバックナンバー

TURNSの若者向け移住・定住促進施策事例

https://turns.jp/78258

移住・地方創生・地域活性化に関するプロモーションのご相談/お問い合わせ/事例集はこちら

https://turns.jp/advertisement