コロナ禍を機にテレワーク移住や転職なき移住が実現しやすくなった今、暮らしに“農”を取り入れることでより豊かに暮らす「半農半X」というライフスタイルが改めて注目を集めています。

この記事では、半農半Xの定義やメリット・デメリット、実践事例、国や自治体による補助金制度などをまとめてご紹介します!

半農半Xの定義

半農半X(読み方:はんのうはんエックス)とは、農業と他の仕事や好きなこと「X」を組み合わせて働くワークスタイルのこと。Xとして行う仕事は人により異なり、農業と漁業と両立させる「半農半漁」や、テレワーク等を活用して会社員として働く「半農半社員」のほか、「半農半デザイナー」「半農半宿」など多様なスタイルが生まれています。

半農半Xと兼業農家の違い

半農半Xと兼業農家は、“農業と他の仕事を組み合わせて働く”という点では似た意味を持ちますが、兼業農家は主に収入を得る目的で農業を行うのに対し、半農半Xは主に自分や家族が生きていくのに必要な食料を自給自足で補う目的で農業を行います。

農業と関わる目的が収入を得るためなのか、衣食住の“食”の部分を自ら賄うためなのかという点に違いがあります。

半農半Xのメリット・デメリット

メリット①:生活コストの削減

総務省統計局が実施した2023年(令和5年)の「家計調査」によると、2人以上の世帯の消費支出は1世帯あたり一か月平均で293,997円、そのうち食料支出は86,554円となっており、消費支出のうち約29%を食費が占めています。

半農半Xを実践することで食料を一部でも自給できれば暮しに金銭的な余裕が生まれますし、有事も含めお金に頼らずに自ら食を生み出せるという安心感は、心のゆとりにも繋がっていくはずです。

参考:総務省統計局「家計調査」https://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/pdf/fies_gaikyo2023.pdf

メリット②:好きなこと・やりたい仕事に挑戦しやすくなる

好きなことや得意なこと、挑戦してみたいことがあっても、それだけで生計を立てていくのは難しかったり、食べていけないからと諦めざるを得なかったり、現実的な生活と自己実現とのバランスを取るのは難しいものですよね。

その点、半農半Xは食を自ら賄うことができるため、食べていくためのお金を稼ぐ仕事=ライスワークにかける労力をこれまでよりも削減することができます。働く時間も自分でコントロールしやすくなるため、自己実現やキャリアアップにつながる仕事=ライフワークとのバランスが取りやすい点も大きなメリットと言えます。

メリット③:農を通して地域・社会貢献ができる

日本の農業が抱える最も大きな課題が就農人口の減少です。農の担い手が不足することで、耕作放棄地の増加、地域産業の衰退、食料自給率の低下などの問題が全国各地で生じていることから、国や地方自治体は農の裾野を広げる施策の一つとして半農半Xを推進しています。

半農半Xを実践し、地域農業の新しい担い手となることで、地域・社会が抱える様々な課題解決の一助となれるはずです。

デメリット①:地元農家さんに受け入れてもらえない可能性がある

農業は農地を購入・借りるところから技術を身に付け、卸先を確保するところまで、地域の方々の理解と協力なしでは成立し得ない仕事です。そのため、新規就農者はまず地域の同業者コミュニティに認めてもらう必要がありますが、農業界は専業が主流。地域農家さんから「片手間で農業を行っている」と捉えられてしまうと、信頼を得るまでに時間が掛かります。

農家さん同士の交流会や地域行事には積極的に参加する、敬意を払い、教えを乞う姿勢を忘れないなど、新規就農者として認めてもらう努力を怠らないようにしましょう。

デメリット②:どちらも中途半端になる可能性がある

農業は土づくりから種まき、水やり、手入れ、収穫に至るまで、すべての行程に手間暇が掛かります。特に作業に慣れるまでの数年は想定以上に時間が掛かったり、思ったような収穫が得られなかったり、他の仕事に時間を割けない可能性もあります。また、定休日や長期休暇も取りづらくなるため、プライベートとの両立にも工夫が求められます。

どちらかの仕事に慣れて時間に融通が利くようになってからもう片方の仕事を始めるなど、生活基盤が整ってから段階的に実践していった方が半農半Xのメリットを実感しやすくなります。

デメリット③:自然災害の影響を受ける

農業は自然を相手にする仕事である分、台風や大雨、干ばつ、冷害等の影響を受けます。さらに近年は鳥獣被害も増加傾向にあり、これらの被害を受けるとせっかく育ててきた農作物を計画通りに収穫できません。

自然をコントロールすることはできなくても、対策を講じることで被害を最小限に抑えることは可能です。日頃から農地やハウスの点検・保守・補強をしたり、雨水が流れやすいよう排水溝を掃除したりするなど、災害対策を怠らないようにしましょう。

半農半Xのはじめ方

農業未経験から半農半Xを始める場合、新規就農者と同様の準備が必要です。

1.情報収集をする

まずは情報収集をしながら、自分はどこでどのような農業がしたいのかビジョンを明確にします。各種メディアの他、就農セミナーに足を運んだり農業体験に参加するなどして、様々な角度から情報を集めましょう。

WEBサイト

■農業をはじめる.JP

日本中の就農に関する情報が集まるポータルサイトです。農林水産省ほか関係省庁や自治体、JAグループ等が行っている支援やサービス、民間企業等が実施する農業体験や農業研修、就農相談会等に関する情報が掲載されています。

https://www.be-farmer.jp/

■新・農業人ハンドブック2023

就農相談窓口や就農体験、研修中に受けられる資金、就農開始直後に受けられる資金や無利子融資、経営確立後も受けられる収入保険や補助金の情報など、それぞれのステージ別に活用可能な情報がまとまっています。

https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_kikaku/handbook.html

就農セミナー

新規就農希望者を対象とした大規模イベントとしては「新・農業人フェア」が有名ですが、他にも自治体や農業団体が就農相談会や見学会を年間を通して開催しています。

■新・農業人フェア

https://www.be-farmer.jp/consult/event/

各種相談窓口

各自治体の農業関連課や民間の農業団体などで個別相談を受け付けています。相談したい内容に応じて、各都道府県の新規就農相談センター、JA、農業改良普及センター、農業開発公社などをご活用下さい。

2.農業体験、研修に行く

情報収集を通してビジョンが明確になったら、実際に就農希望先の地域に赴き、農業体験を受けることをおすすめします。体験プログラムの内容は数時間から数日程度のものまで様々ですが、ある程度の期間を掛けて農と関わることでスキルが身に付くほか、地域との相性を見極めるのにも役立ちます。

各自治体や地域の農業大学校が実施している農業研修では、1~2年ほどかけてより実践的な技術を習得していきます。公的な支援や補助金の申請に各県内の登録施設での農業研修受講が義務付けられているケースもあるので、支援を受けたい方は事前に申請条件を調べておきましょう。

体験・研修先としては以下が代表的です。

各自治体の農業研修施設

各自治体が研修施設を準備しています。希望先に研修施設がないかぜひチェックを。

例:秋田県農業研修センター

https://www.city.akita.lg.jp/jigyosha/norinsuisangyo/1006808/1006809/1007071.html

例:とやま農業未来カレッジ

https://taff.or.jp/nou/college/

農業大学校

42 道府県に設置されており、各エリア特性に合わせた農業を学ぶことができます。研修費も割安で寮を併設している施設も多く見られます。

https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/kyoiku_syoukai.html

農業法人

「株式会社マイファーム」では、週末農業スクールを始めとする農業学校を展開しています。

▼参考

誰もが自分らしい農のカタチと出会える、マイファームの農業学校

https://turns.jp/86527

また、将来就職したい法人の研修に参加するのもひとつの手。給料をいただきながら研修が受けられるケースもあります。

受入農家

土づくりから種まき、収穫、出荷まで、一連の作業を全て体験できるのが魅力です。双方の条件等が合えばそのまま雇用となるケースもあります。

3.農地と住居を探す

農業研修や計画書の作成と並行して進めたいのが、農家として独立するための準備。

空き農地は自治体やJAなどが把握していることもありますが、条件の良い土地は地元農家さんの紹介を通してしか出会えないことも多いようです。その場合は、時間をかけて農家さんとの信頼関係を構築するところから始める必要が出てきます。

農林水産省が運営する「eMFF農地ナビ」では全国の農地情報を検索することができますので、上記とあわせてご活用ください。

4.販路開拓

農作物の販売も行う場合は、事前に卸先や販路の目星をつけておきましょう。売り先が多い方が収入が安定するため、農協やスーパーへの卸に加え、マルシェ等のイベント出店やネット販売など、消費者にダイレクトに販売できる独自の販路も確保しておきましょう。

代表的な販路は以下の通りです。

農業協同組合(JA)

一番メジャーなのは、各地の農協に納品する販売方法。販売価格を決めることはできませんが、規格に合った農作物であれば、買い取りで取引をしてもらえます。

スーパーや流通業者への出荷

業者によっては農家さんとの直取引を行っています。直接交渉に赴くのもひとつの手ですが、先輩農家さんの紹介から取引をスタートできるとスムーズです。

直売所や朝市で販売

道の駅やマルシェ、地域のイベントなどに出店して販売する方法も。自分で価格が決定できたり、消費者とコミュニケーションがとれる点はやりがいにも繋がります。一方で準備に時間と手間が掛かるので、農作業と並行してこなせるかの見極めが大切です。

ネット販売

近年ではインターネットを活用して、オンライン販売を行う農家さんも増えています。

商品内容も価格も自分で自由に決定でき、気に入ってもらえればリピート購入に繋がるというメリットがある一方、少量注文が多く数をこなす必要があることや、出荷、顧客管理に手間が掛かるというデメリットも。

消費期限の長い加工品販売用とし、商品管理や発送作業を外部に委託するなど、事業の方向性やビジョン、経営規模に合わせた使い分けが求められます。

5.農業コミュニティへの参加

農業は自然を相手にする仕事である以上、常に台風や大雨、日照りなど予測できないリスクが伴います。新規就農準備をスムーズに進めるためにも、いざという時に助け合うためにも、常に仲間づくりを意識しながら就農準備を進めていきましょう。

農家同士の横の繋がりだけでなく、農協や農業保険に加入したり自治体等関連機関と連携を図ることで、より心強い支援を受けることができます。

半農半Xの実践事例

【岐阜県中津川市】小池菜摘さん|Koike lab.(コイケラボ)代表

大阪府出身の小池菜摘さんは、夫の故郷である岐阜県中津川市に移住して就農。地域野菜のプロデュースやフードロスの削減に取り組む小池さんに、野菜作りや地域への思いを聞きました。農業と兼業で、写真家、中津川市議会議員としても活躍し、恵那市・中津川市の地域野菜共同出荷事業「恵那山麓野菜」代表も務めています。

▼取材記事はこちら!

https://turns.jp/84243

【宮城県石巻市】あぼーぼら・いしまき農園・石牧 紘汰さん

横浜市出身。2019年10月に「一般社団法人イシノマキ・ファーム」への入社を機に宮城県石巻市へ移住。イシノマキ・ファーム職員として、石巻市農業担い手センターで新規就農支援を伴奏型で行いながら、2022年3月からは自身の農園「あぼーぼら・いしまき農園」を立ち上げ、かぼちゃの生産・販売を行っています。

▼取材記事はこちら!

https://turns.jp/86846

国や自治体による補助金・支援制度

農林水産省は、農業振興策の一環で半農半Xを推進しています。また、各地方自治体は人口減少対策や就農人口増のための施策として新規就農者に対する補助金・支援制度を設けており、半農半Xの実践希望者に対して独自の助成制度を設けている自治体も増えてきています。

国による支援

農業次世代人材投資資金

<就農準備資金>

就農希望者に対し、就農前研に掛かる費用や就農直後の経営確立を支援する資金を、各自治体や農業機構等を通して交付しています。

交付額:12.5万円/月(150万円/年)※最長2年間

https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html

<経営開始資金>

新たに経営を開始する者に資金を交付しています。

交付額:12.5万円/月(150万円/年)※最長3年間

自治体による支援

事例:島根県

島根県では、県外からUIターンして「半農半X」を実践される就農時67歳未満の方を対象に、就農前の研修時と定住・就農初期の営農に必要な経費を、それぞれ最長1年間(合計最長2年間)助成しています。

就農前研修経費助成事業

助成額:12万円/月(最長1年)

定住定着助成事業

助成額:12万円/月(最長1年)

半農半X開始支援事業

補助率:1/3以内(補助上限100万円)

事例:岩手県

岩手県では半農半Xや定年帰農など多様な形で本県の農業・農村に関わりたいと考えている方を対象に、「いわて新農業人チャレンジファーム」を実施し、農業に関する基礎知識や野菜栽培の基本的な技術などを、講義と実習をセットで学ぶ研修を実施しています。

▼詳細

https://www.i-agri.or.jp/try/try-top/try-5397/try-5413/

半農半Xに関する本

半農半Xという生き方(ちくま文庫)

半農半Xの提唱者で半農半X研究所代表の塩見直紀さんによる著書。就職以外の生き方や働き方、転職・地方移住後のライフデザインを描くためのヒントがたくさん詰まっています。

ローカルライフマガジン『TURNS』では、今後も半農半Xに関する情報をお届けしますので、ぜひご活用ください!

関連記事

誰もが自分らしい農のカタチと出会える、マイファームの農業学校

https://turns.jp/86527

地方移住して農業を始めるには?就農準備と支援制度・補助金まとめ!

https://turns.jp/63281

紀伊半島地域暮らし体験ツアー「半農半Xの暮らしに触れる、農ある暮らし体験ツアー」開催レポート

https://turns.jp/71758

地方移住、田舎暮らし、多拠点居住をお考えの方へ

■知って得する新しい移住のイロハ~その1~

「継業とは?事業継承との違いって?移住後に継業して成功した事例はある?マッチング方法は? 」

■知って得する新しい移住のイロハ~その2~

「二拠点居住(デュアルライフ)とは?その魅力や事例、メリット・デメリット、はじめ方は?」

■知って得する新しい移住のイロハ~その3~

「移住を成功させるステップって?どんな移住支援制度があるの?おすすめの移住先は?」

■知って得する新しい移住のイロハ~その4~

「地方創生とは?取り組み事例や制度、交付金、SDGsとの関係は? 」

■知って得する新しい移住のイロハ~その5~

古民家暮らしを始めたい方へ。物件の探し方や支援制度、知っておきたいメリット・デメリットまでまとめてご紹介!

■知って得する新しい移住のイロハ~その6~

「地域活性化の取り組み事例から学ぶ、成功の秘訣」

■知って得する新しい移住のイロハ~その7~

「”海街移住”のすすめ!」

■知って得する新しい移住のイロハ~その8~

「国内版教育移住が育む、子どもの個性と可能性」

■知って得する新しい移住のイロハ~その9~

「コミュニティビジネスとは?」

■知って得する新しい移住のイロハ~その10~

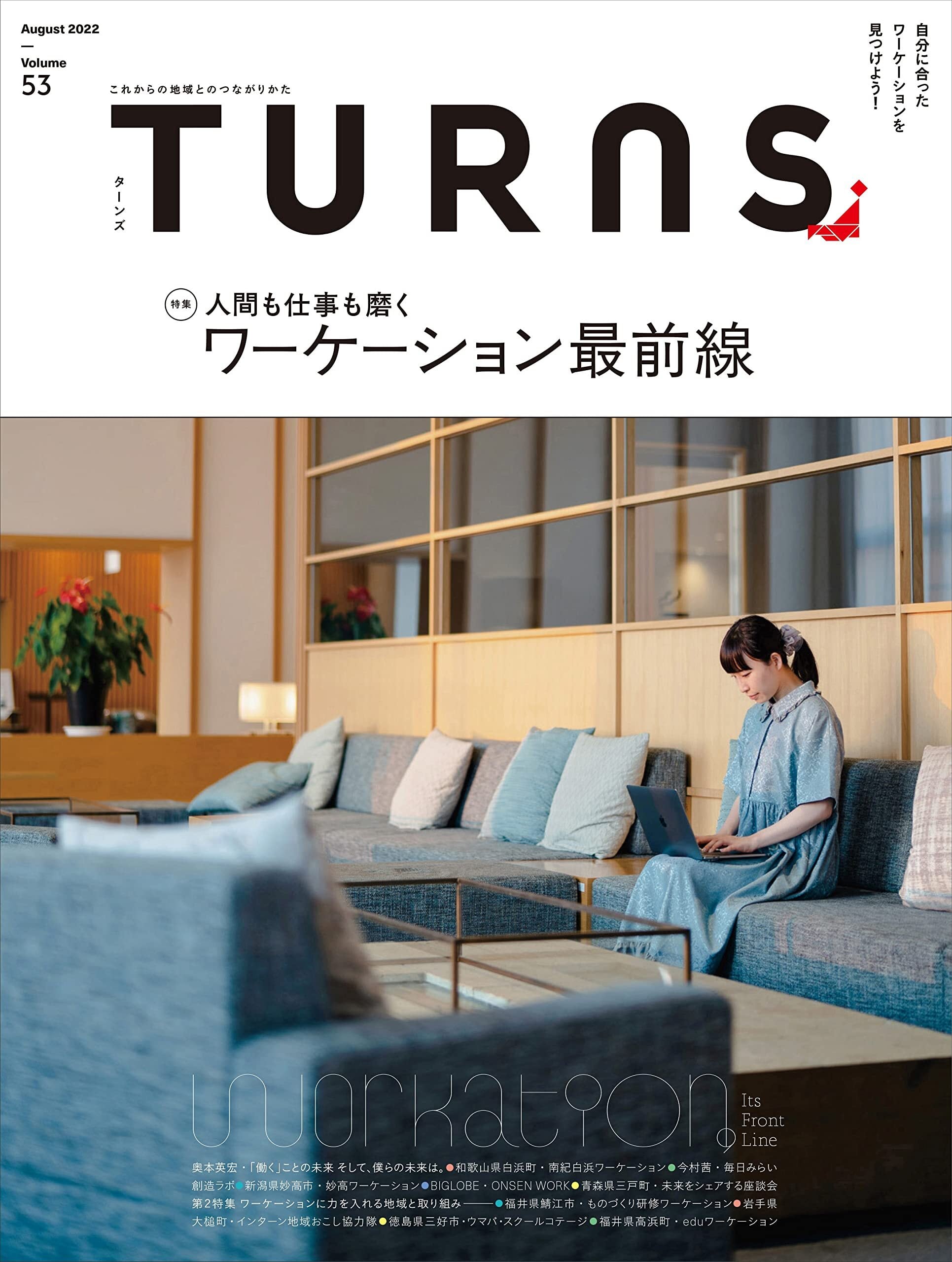

「”働く”の定義を変える、ワーケーションとは?」

■知って得する新しい移住のイロハ~その11~

「地方に移住して起業するには?」

■知って得する新しい移住のイロハ~その12~

「ふるさと納税の本質が知りたい!」

■知って得する新しい移住のイロハ~その13~

「島暮らし・離島移住のススメ!」

■知って得する新しい移住のイロハ~その14~

「自律的なキャリア形成につながる、複業とは?」

https://turns.jp/77953

■知って得する新しい移住のイロハ~その15~

「田舎暮らしとは?」

https://turns.jp/79175

■知って得する新しい移住のイロハ~その16~

「林業を生業にしたい!」

https://turns.jp/79584

■知って得する新しい移住のイロハ~その17~

「猟師になるには?」

https://turns.jp/89887

■知って得する新しい移住のイロハ~その18~

「地域おこし協力隊とは?活動事例や募集情報、給料をご紹介!」

https://turns.jp/92463

■知って得する新しい移住のイロハ~その19~

「漁師になるには?」

https://turns.jp/94528

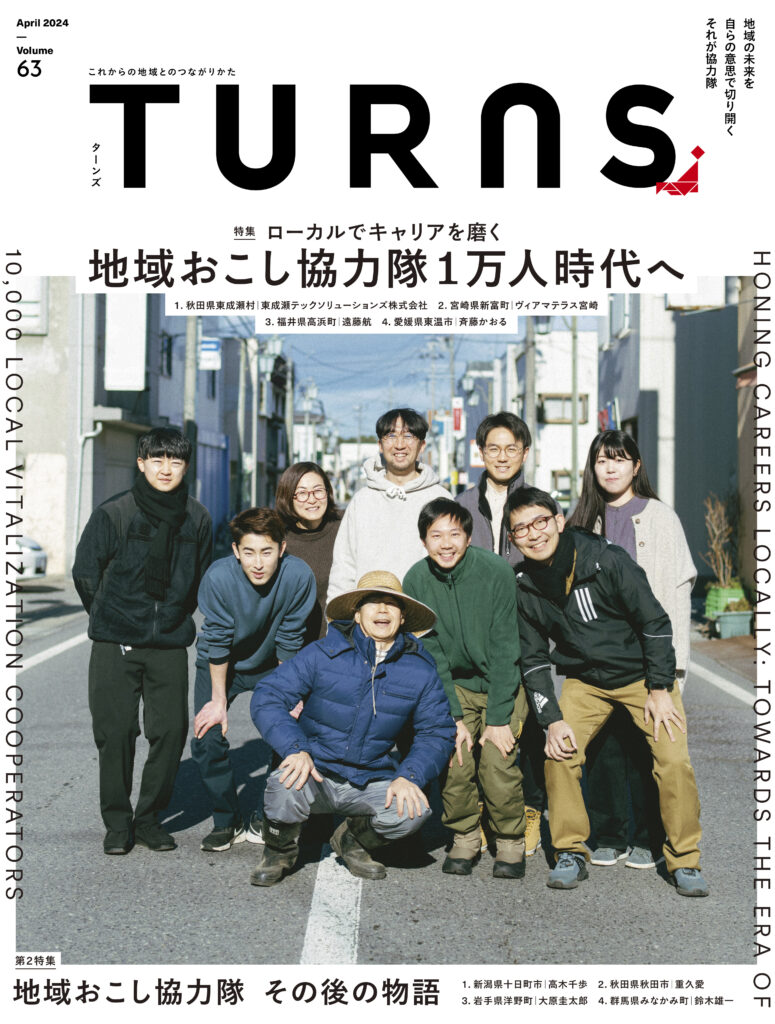

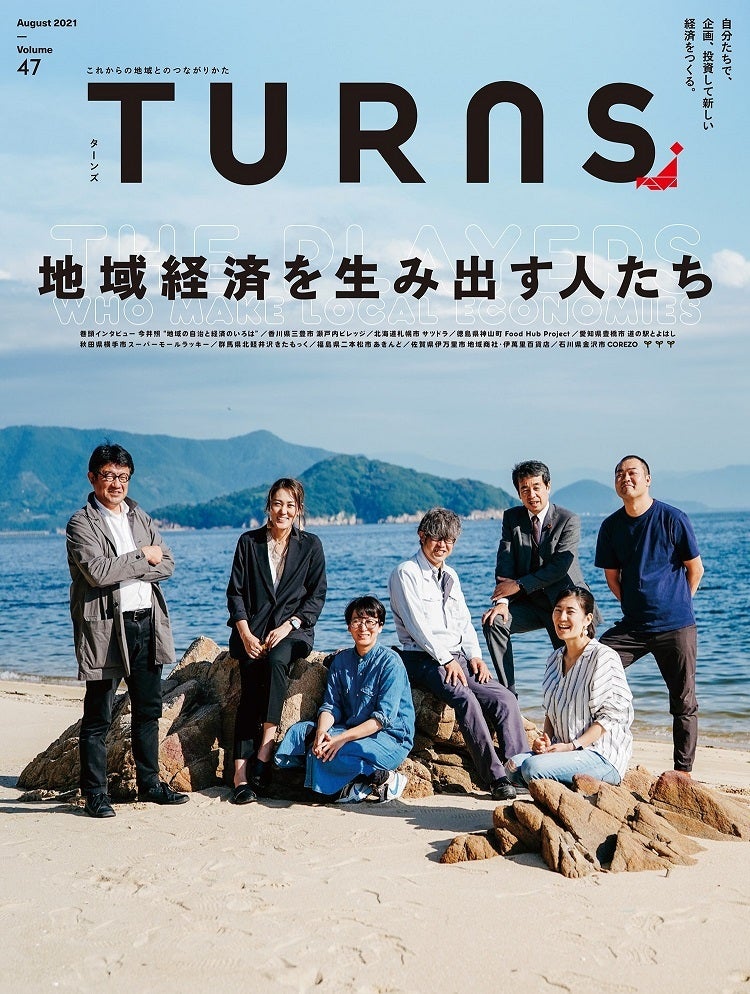

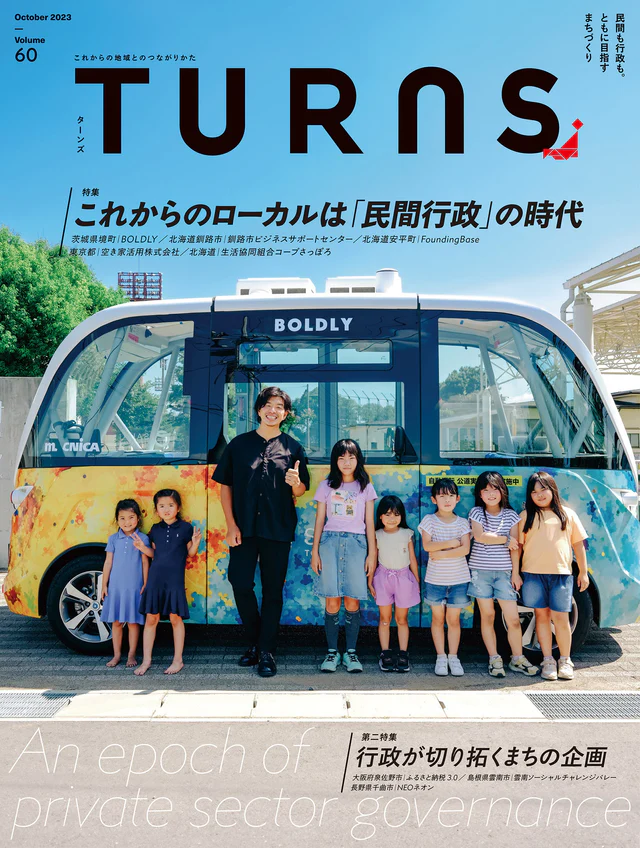

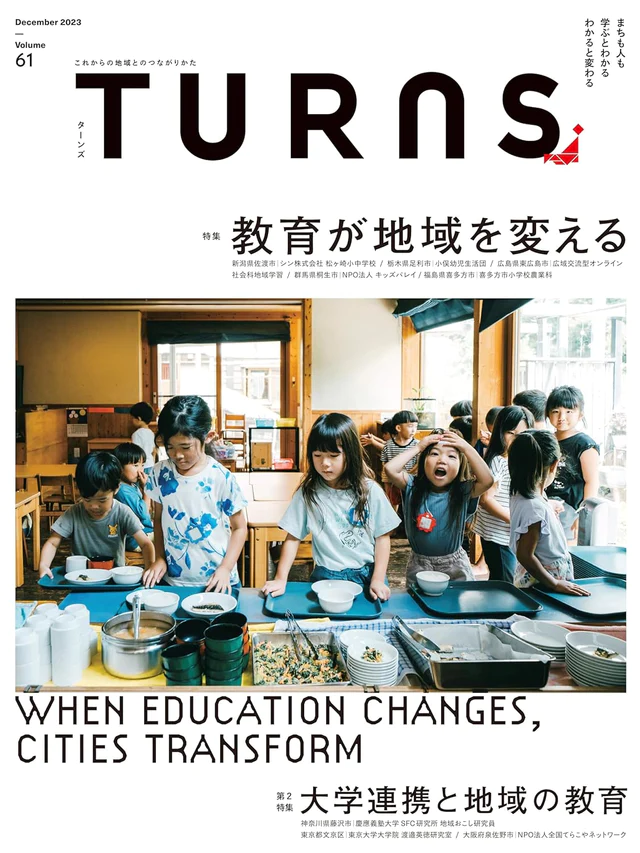

TURNSのオンラインショップ「TURNS商店」

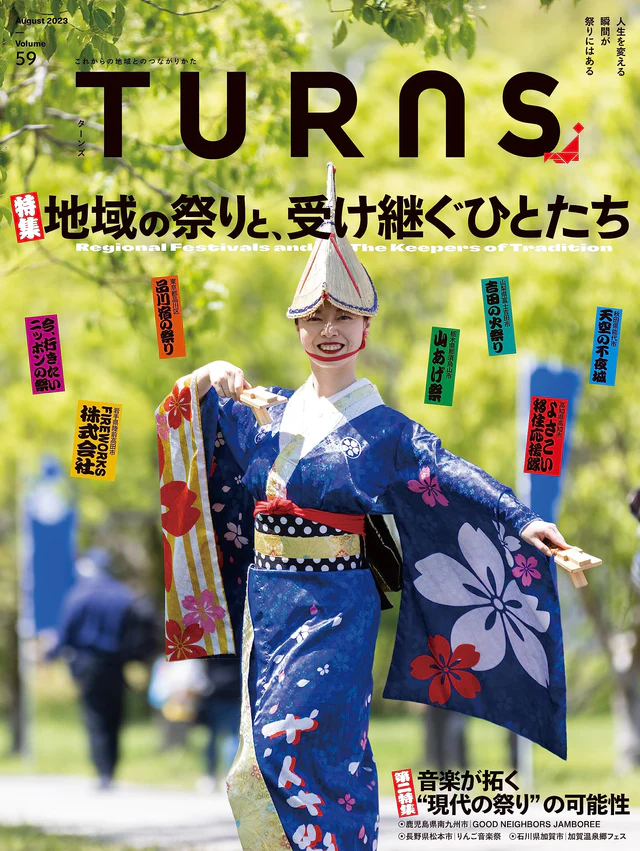

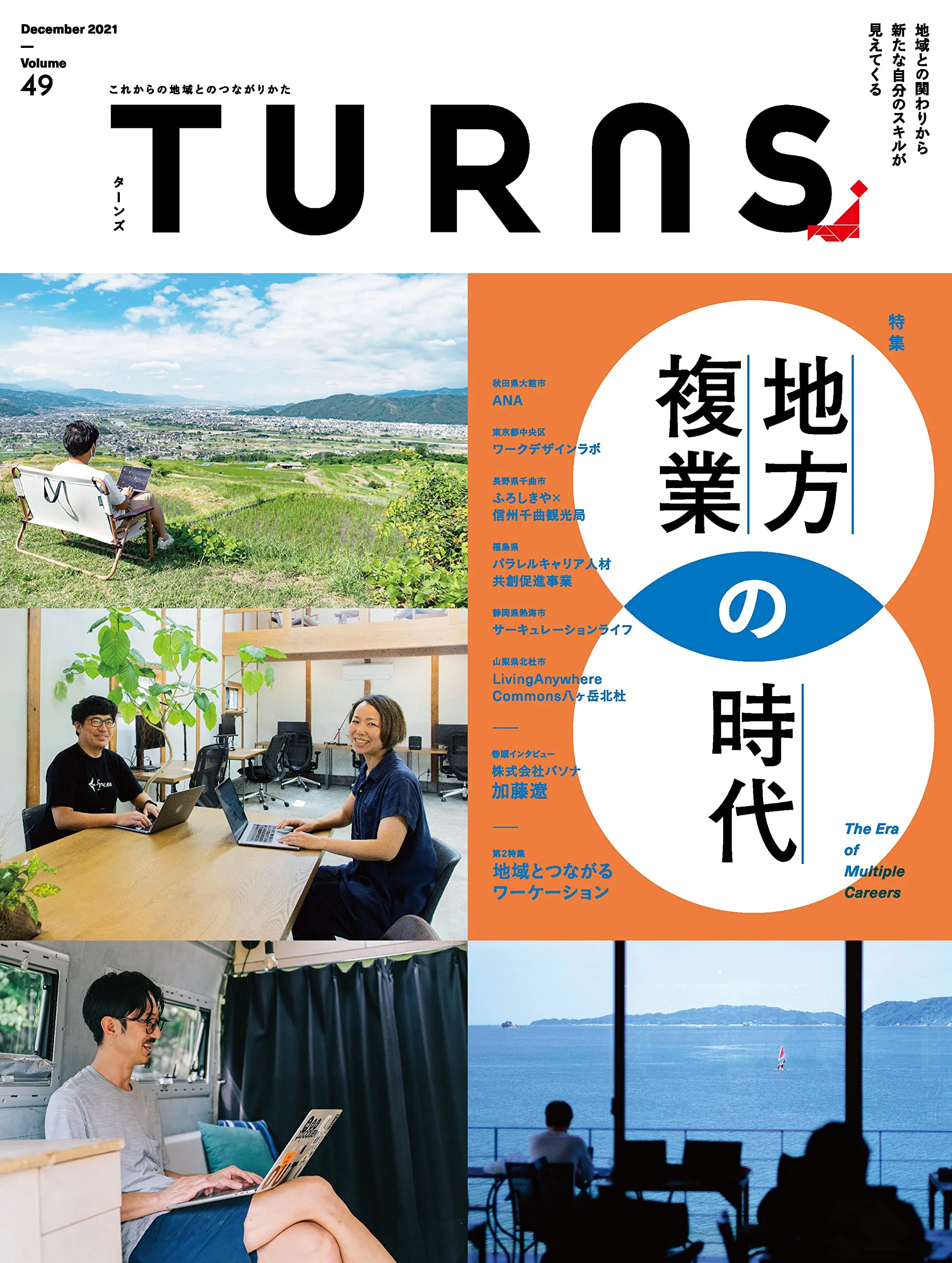

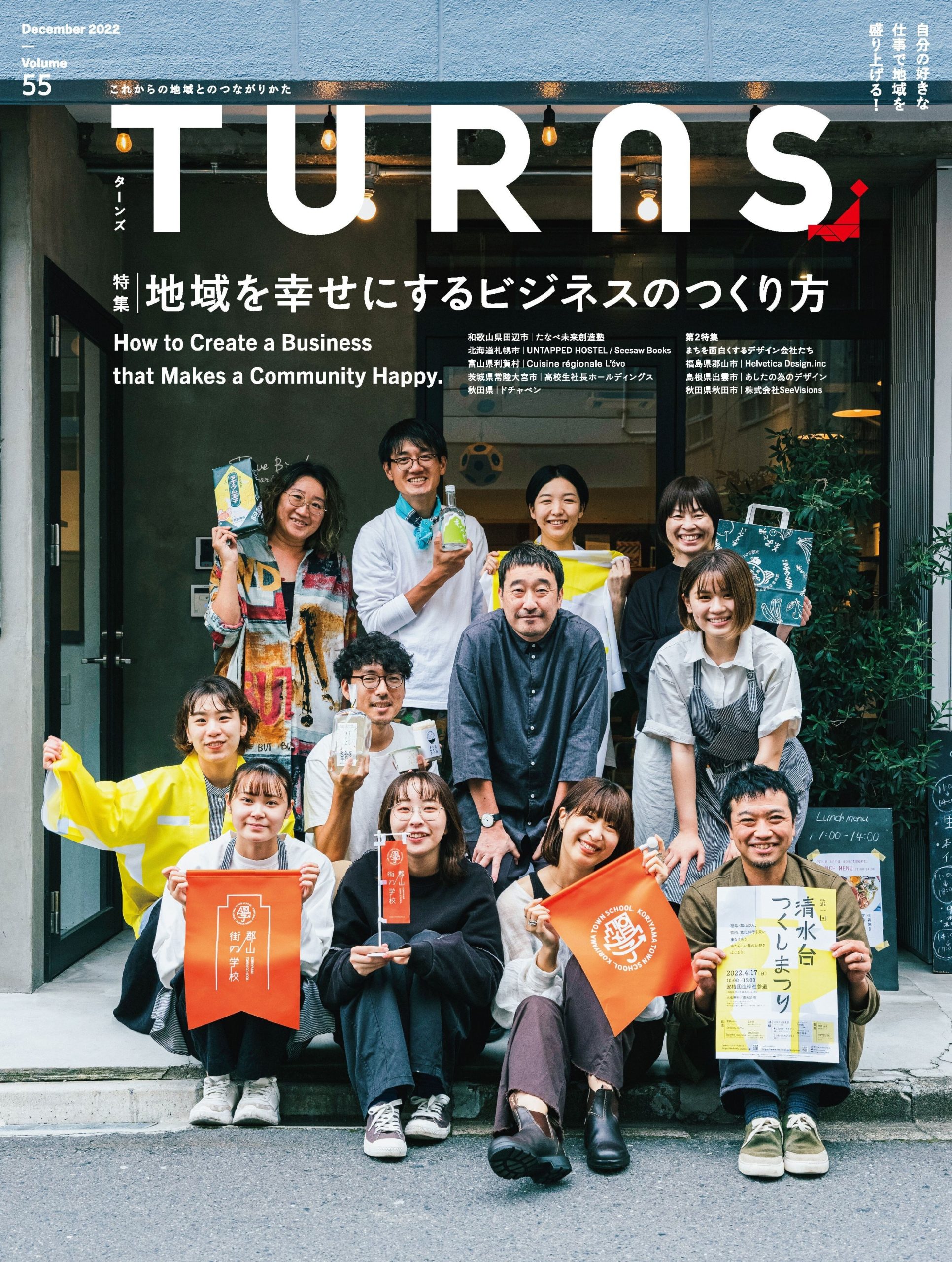

TURNSバックナンバー

TURNSの若者向け移住・定住促進施策事例

https://turns.jp/78258

移住・地方創生・地域活性化に関するプロモーションのご相談/お問い合わせ/事例集はこちら

https://turns.jp/advertisement