全国に515ある「商工会議所」。商工会議所は地域の事業者の集まりですが、事業に関することだけでなく、まち全体に関わることに取り組んでいることをみなさんはご存知でしょうか。今回は、約3200社の企業が集う「小田原箱根商工会議所」の会頭、鈴木悌介さんに、商工会議所の役割や、鈴木さんたちが取り組む「地域でお金が循環する仕組み」について伺いました。

GUEST 鈴木悌介

小田原箱根商工会議所 / 株式会社鈴廣蒲鉾本店 取締役相談役

小田原市出身。1981年から10年間米国ロサンゼルスにてかまぼこの普及のため、現地法人の立ち上げと経営に当たる。帰国後は鈴廣の経営に参画。鈴廣かまぼこグループ取締役相談役。2013年より小田原箱根商工会議所会頭に就任。

商工会議所の目指すところ

脇 商工会議所という名前自体を聞いたことがある方は多いと思いますが、その可能性については、私自身もあまり認識できていない部分があります。そもそも、商工会議所は、どういった目的の組織なんでしょうか。

鈴木 商工会議所は「地域の総合経済団体」で、商工会議所法に規定されて運営される団体です。地域の経済は、地域の中小企業が下支えしている部分が大きく、地域の中小企業が元気でなければ、地域全体も活気を失ってしまいます。一方で、地域に企業が活動しやすい環境がなければ、企業も力を発揮できないという相互依存の関係があります。

商工会議所は、そんな地域経済を良くするために、主に2つの活動を行っています。1つは、地域企業の商売繁盛の手助けをすること。そしてもう1つは、まちづくりです。地域が潤い、事業者も活動しやすい環境づくりを、ひとつの事業者だけで進めることはできません。環境を整えるため、行政や様々なステークホルダーと連携しながら、地域の経済・暮らしを支えることが商工会議所の役割だと考えています。

脇 まち全体が豊かになるからこそ、事業が続けられるということですね。鈴木さんは、小田原箱根商工会議所の会頭として様々なことに取り組んでいると思いますが、その背景にはどのような想いがあるのでしょうか。

鈴木 これまで11年間、商工会議所の会頭を務めていますが、その中で感じていることは、日本経済の1つの課題として「お金がうまく地域に回っていないのではないか」という点です。世の中全体にあるお金の総量は確実に増えているのに、GDPは30年間横ばい。企業経営になぞらえると、投下した資金が付加価値を生んでいない状態です。「お金がジャブジャブある」と言われる一方で、地域の中小企業の多くは、お金が不足していると感じています。私たち商工会議所の目的は地域にお金を呼び込み、同時に地域から漏れているお金を減らすことで、地域企業が元気に活動できるようにしていくことです。地域で循環するお金が増えるまちづくりをテーマに掲げ活動しています。

スポーツの引力をまちづくりに

脇 地域の循環を加速するためには、どのようなことが必要になるのでしょうか。

鈴木 これからの時代、地域に人とお金を呼び込むものが何かを考えたとき、スポーツ、健康・ウエルネス、アート、食などのテーマが有力でしょう。そして、同時に大切なことは、地域にいまある資源をどのように生かしていくかだと考えています。

スポーツには人を感動させる力があり、コミュニティの繋がりを強める要素を持っています。これをまちづくりに活かさない手はありません。地元には様々な競技団体やクラブチームがあり、スポーツイベントが盛んに開催されています。しかし、クラブの試合やスポーツイベントが地域経済の循環に繋がっているのかというと、なかなか結びついていないのが現状です。

市外からファンが試合を見にきたとしても、観戦だけで帰ってしまっていては、地域経済へのメリットは大きくありません。試合を観戦した人々がまちに流れ込み、お店に立ち寄ってもらってようやくまち全体が活気づいていきます。そのための工夫として、例えばチケットと引き換えに地元飲食店でビールが一杯飲めるサービスが受けられたりすれば、「試合が終わったら行ってみよう」という気持ちになりますよね。そうなれば、飲食店の方々も試合があることにウェルカムになり、まち全体でチームを応援する雰囲気にも繋がっていくでしょう。工夫次第で、スポーツの力を生かして、地域にお金を呼び込む方法はたくさんあると思います。

脇 地域の横の繋がりを広げていくことが、循環を生むということですね。そういった意味では、クラブチームと地域企業の関係は今後どのようなものを目指していく必要があると思いますか。

鈴木 これまでのクラブチームと地域企業の関係は、スポンサーという枠組みのみでした。この関係を変えていく必要があると感じています。そこで私たちは、昨年の5月に(株)湘南ベルマーレフットサルクラブと連携協定を結び、関係性を広げていくための取り組みを探ってきました。

例えば、湘南ベルマーレの選手たちが福祉施設の畑に出向き、利用者の方々と野菜を育て販売したり、児童養護施設で暮らす子どもたちにスポンサー企業から生活必需品を提供したりしてきました。また、ベルマーレでは多くの大学生インターンを受け入れています。インターン生が地域の企業とつながることで、地域にさらなる好循環を生むと考え、昨年から共同研修プログラム「BISHINE」を始めました。

私たちのような小さな企業では、社員教育を自社だけで行うことが難しい現状があります。そのため、BISHINEのような取り組みを通して、学び、仲間を作る機会は非常に貴重になっています。このような取り組みを通じて、クラブチームと地域が相互支援の関係を築けるかが地域経済の好循環に繋がると考えています。

脇 人と人の顔が見える関係を築いていく必要がある中で、違う文化を持つ組織同士が融合することの難しさもあったりするのでしょうか。

鈴木 商工会議所の会頭を長年やっている中で、一番苦労する部分の一つです。個社それぞれ企業文化があります。民間には民間の、行政には行政の仕事の進め方やメンタリティも存在します。それをどこまで統合できるのかは難しい問題です。私はこの十数年間の経験から、それぞれが「違う」という前提で、どこでなら繋がれるのかを考える方が良いかもしれないと感じています。文化は異なっても、自分が生まれ育ったこの地域を元気にしたいという気持ち、地域の暮らしを支えて次の世代に良い故郷をつないでいきたいという思いに差異はありません。行政や民間、それぞれが仕事をしやすい形を模索する必要があると思っています。

地域にある資源を〝磨いていく〟

脇 異なる文化の中でも、共通する「想い」を北極星にするということですね。

鈴木 異なる団体同士が力を合わせれば、面白いイベントや取り組みが実現できるようになり、町に新たな人々を呼び込む可能性も広がります。小田原では、音楽や芸術などのカルチャー活動をしている人たちが、互いの存在を知らずにそれぞれが孤立している状況がありました。

人と人が自然に繋がる環境をつくるため、昨年から「カルチャーアワード」を設け、パフォーミングアートなど地域で活動する人たちにスポットライトを当てる取り組みを進めたりもしています。

脇 人こそ地域の魅力ですからね。地域の魅力といえば、小田原は海のまちでもありますよね。

鈴木 そうですね。小田原の目前には相模湾が広がっています。しかし、まちづくりに関して言うと、スポーツ同様、活かしきれていないと感じています。海は漁港もあり、人々にとって身近な存在であるがゆえに、すでに十分活用されていると思ってしまいがちです。しかし、欧米では海で遊ぶ文化が根強いのに対し、日本社会ではまだ「遊び」としての海は根付いていません。私たちは海の魅力を最大限引き出すために、三浦から湯河原まで相模湾沿岸の7つの商工会議所と7つの商工会、計14の経済団体に声をかけて勉強会を始めました。「相模湾からの経済活性化会議」と名付け、相模湾の地理的特徴や漁業の状況、マリンスポーツやクルージングの可能性について学び始めました。

神奈川県は陸の交通は整っているものの、海がほとんど活用されていない現状です。相模湾の東側の葉山、逗子、江ノ島から大磯までは、大きなクルージング船が港を利用できるようになっています。しかし、小田原を含む大磯より西側にはそのような施設がありません。小田原も停泊ができるように港を整備してくことで、世界中から観光客が訪れやすい環境をつくることができれば、地理的に箱根とのつながりも生まれ、地域経済もより一層循環します。

この取り組みには防災の利点もあります。陸路が使えなくなった時には海を使って物資や負傷者を運ぶことが可能になります。もっと多くの人が手軽に楽しめる海の利活用をまとめ、2026年までに提案できれば良いと思っています。

人材交流が新しい価値を生む

脇 新しい価値を生み出していくために、副業人材も積極的に活用していると聞きました。

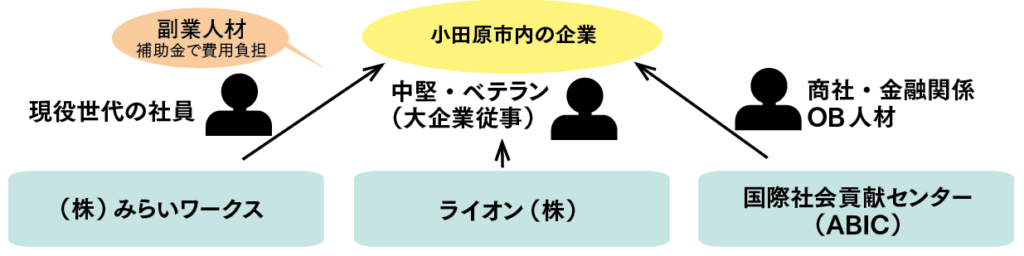

鈴木 中小企業が元気になり、新しい価値を生むための挑戦が地域経済の循環には必要です。しかしその反面、中小企業には専門的な人材やノウハウが不足していることがほとんどです。例えば、昔からの和菓子屋さんが新商品を開発する際にはマーケティングの力が必要ですし、ECサイトの立ち上げや人事制度を見直すにも、専門的な人材の力が必要です。そこで、各分野で実績のある方を副業人材として活用できるよう、若手世代向けには人材サービス(株)みらいワークス、ミドルシニア層向けには日用品大手のライオン(株)、OB人材の活用にはNPO法人の国際社会貢献センター(ABIC)とそれぞれ連携し、商工会議所の会員企業に紹介する体制を整えました。

みらいワークスのケースでは人材募集にかかる費用を小田原市の補助金で賄うことができました。これにより会員企業は、実質的に無料で人材を募集することができます。昨年は5件、今年も8件の採用が見込まれています。企業側の副業に対するスタンスの変化も追い風となっています。昔は、副業は企業側の許可が必要でした。しかし現在は、本人の意欲を社会に生かすため、また、社員のスキルアップも兼ねて、外で働く機会を積極的に提供するようになってきています。

脇 外部人材を活用することで、内部人材との融合や価値観の擦り合わせも大事になってきそうですね。

鈴木 自社に足りないリソースを外部人材で補うことは一つの手段として必要ですが、外の人材に依存するだけにとどまってはなりません。経営者は既存の社員がやる気を持って永く働きたくなる環境を整えるために、より一層彼らの育成に力を注がなくてはなりません。それによって成長する組織をつくることが可能になります。

脇 いま内部にある魅力と外部のリソースの融合をどう調和させていくのかという点では、企業づくりも、まちづくりも同じかもしれませんね。

鈴木 内と外の融合でいえば、事業承継もその一つです。毎年一定数の会員が、廃業を理由に退会していきます。事情があって閉めざるを得ないお店もありますが、地域で長年愛されてきた企業が、継ぎ手がいないことを理由に潰れてしまうのは地域にとっても大きな損失です。

そこで、地元の金融機関と税理士会と連携協力して小田原箱根エリアに特化した事業継承マッチング事業「襷をつなぐ」を開始しました。さらに全国に先駆けて、事業承継プラットフォームを運営する(株)ライトライトと連携し、オープンネームによるマッチングサイトを開設し、事業に取り組みたい全国の人材と、事業を引き継いでほしい事業者をマッチングします。

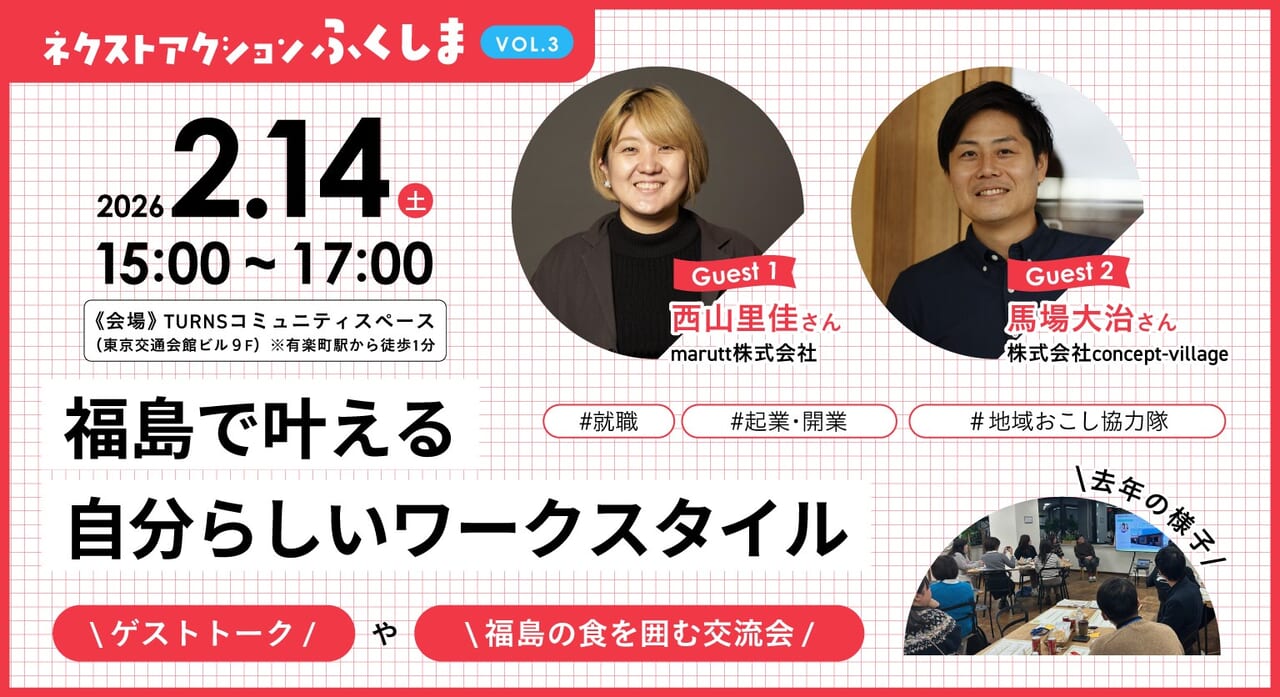

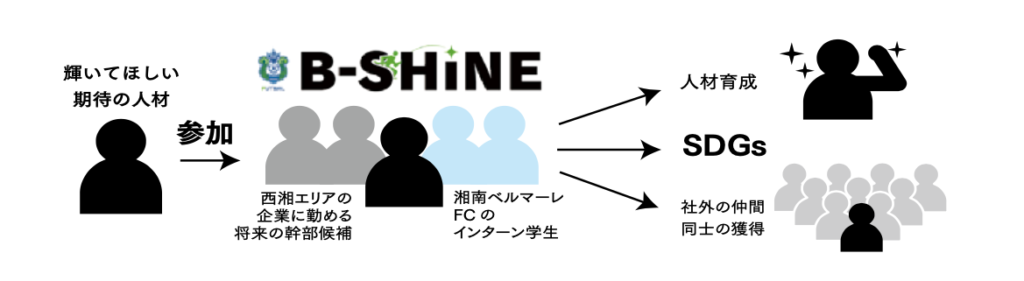

社外の力を共有して、人材と企業の成長をサポート

B-SHINE

将来を担うべき社内の人材を地域で育成し、交流の輪を広げる

西湘エリアの企業に勤める将来の幹部候補、湘南ベルマーレFCのインターン学生によって構成されたチームが、企業や行政が抱える課題を元にしたテーマに対し、セッションで答申を取りまとめて提言を行う。

2024年1月〜3月にかけて実施したプログラムでは、若手社員とインターン学生がグループを組み、「この地域の社会課題を解決するプロジェクトを160立ち上げるために一緒に取り組む人を1,000人増やす施策を提言せよ」といった課題について討議し、湘南ベルマーレFCへプレゼンテーションした。採用されたチーム案については、実際に事業化を進めているという。参加者からは「採用されると事業化されるという実戦形式の事業計画の作成、プレゼンテーションを経験でき、自社以外の若手の人と交流して、新たな人脈もできた」といった意見が聞かれた。

2024年1月〜3月にかけて実施したプログラムでは、若手社員とインターン学生がグループを組み、「この地域の社会課題を解決するプロジェクトを160立ち上げるために一緒に取り組む人を1,000人増やす施策を提言せよ」といった課題について討議し、湘南ベルマーレFCへプレゼンテーションした。採用されたチーム案については、実際に事業化を進めているという。参加者からは「採用されると事業化されるという実戦形式の事業計画の作成、プレゼンテーションを経験でき、自社以外の若手の人と交流して、新たな人脈もできた」といった意見が聞かれた。

副業人材マッチング支援業務

企業が獲得困難なソースを「副業人材」でサポート

小田原市内の企業の足りない人材ソースを連携する企業から副業人材で補い、経営課題解決を図る。経営者の手が回らない業務や不得意分野をそれぞれの連携企業がサポートしていく。

小田原箱根商工会議所との連携企業

・(株)みらいワークス

副業マッチングプラットフォーム。企業在職者やフリーランスのなど豊富な人材が登録しており、中小企業でも安価に高度人材の支援が受けられる

・ライオン(株)

大企業に従事する従業員による支援が受けられる。大企業の現役のノウハウを中小企業に落とし込み、事業拡大を図りたい企業向け。

・国際社会貢献センター(ABIC)

大企業の商社・金融機関OBなど豊富な実績と人脈による支援が受けられる。特に国際化支援など、中小企業に不足している経営資源を保有している。

エネルギーの地産地消は優れた経済政策

脇 小田原箱根商工会議所では、エネルギーの地産地消も奨励されていますよね。

鈴木 エネルギーという分野でも、地域の中でお金が回っていない現実があります。電気を生み出すために、日本は毎年30兆円もの化石燃料を購入していますが、このお金が全て国外に流出しているということです。人口19万人の小田原市の年間の電気料金は約400億円で、その電気を生み出すために多額のお金が国外に出ているというわけです。これに少しでも歯止めをかけ、エネルギーの地産地消を進められたら、会社の設備投資や人材育成、公共施設への投資に繋げることができ、地域経済のより良い循環が生まれます。 そのためにはまず「省エネルギー診断」を国に義務化してもらえないか…と考えています。診断の結果、全ての中小企業が自社で使用しているエネルギーの無駄と改善点を知れば、改善に取り組むようになるでしょう。

省エネ診断の費用は1社あたり20万円。仮に300万社が診断を受けると、6000億円が必要です。5年かけて実施する場合、年間1200億円。大きなコストに感じるかもしれませんが、政府の「GX(グリーントランスフォーメーション)基本方針」では、今後国債の発行で20兆円、さらに10年かけて 150兆円を投入すると言っています。未来に向けての新技術の開発もいいですが、今ある技術で今できて確実に効果のでることにもお金を使って欲しいものです。省エネへの転換は、照明のLED化、空調の更新、冷蔵庫の入れ替え、断熱工事などが多いので、地域企業の仕事が生まれます。地域の経済循環を考えても、省エネ診断に6000億円を振り分けることは、有効な施策だと考えています。

もう一つ重要なことは「地域のエネルギー計画の策定」です。エネルギーは国が管理していると考えられがちですが、どういうエネルギーをどう使ってどういうまちをつくるのかはまさにまちづくりであって、地域自らが考えるべきことではないでしょうか。地域に合ったエネルギーの使い方を定め、持続可能なまちづくりを進めるためには、行政や住民も交えた計画が必要です。こうして地域が自らのエネルギー戦略を練り、政策化していけば、企業も資金を出しやすくなり、金融機関も支援を行いやすくなります。現在、小田原市ではこの計画を、具体的なアクションプランを含めて策定しているところです。こうした取り組みの型ができれば、全国の他の地域にも応用できる可能性は十分にあります。

脇 CO2をいかに削減するのかを目標にするだけでなく、削減によって地域の経済がどう変わるのかも考えることが重要なんですね。こういった環境と経済をセットで考える取り組みを商工会議所が進めていることに、非常に大きな意味があると感じています。

鈴木 商工会議所という集まりだからこそ、旗振り役を担えるとも思っています。エネルギーの地産地消は、人口の奪い合いや観光客の取り合いのようなゼロサムゲームではありません。どの地域でも、地域内の取り組みで循環するお金を増やすことができる優れた経済活性化政策なのです。とはいえ、3200の小田原箱根商工会議所の会員すべてに理解してもらえるかは、まだまだ時間はかかりそうです。それでも、いまの取り組みが10年先の地域の未来に資すると信じて、これからも活動していきたいと思います。

脇 地域における商工会議所の可能性ってめちゃくちゃ大きいですね。ここまでやれるということにとても驚きました。今ある資源を見つめ、それをどう生かしていくか。内部と外部の調和のとれた融合を常に念頭に置かれてまちづくりをされていることがとても感じられるお話でした。今回は小田原箱根商工会議所の会頭、鈴木悌介さんにお話伺いました。貴重なお話をありがとうございました。

Coordinator

脇 雅昭

よんなな会/オンライン市役所発起人

宮崎県出身。2008年総務省入省。神奈川県庁に出向し、官民連携等の取組を進めてきた。プライベートでは、全国の公務員がナレッジや想いを共有する「よんなな会」「オンライン市役所」を立ち上げ、地方創生のためのコミュニティ基盤づくりを進めている。

編集 ・島田龍男 文・森田鉄平 撮影・荒井勇紀

「これからの官民連携」バックナンバー

郵便局+αで地域ならではの受け皿づくり

TURNS vol.66 2024年9月掲載

官・民・住民が協力し、上下水道のインフラに イノベーションを起こす

TURNS vol.63 2024年2月掲載

高速道路を起点とした新たな『地域共創』

TURNS vol.60 2023年8月掲載