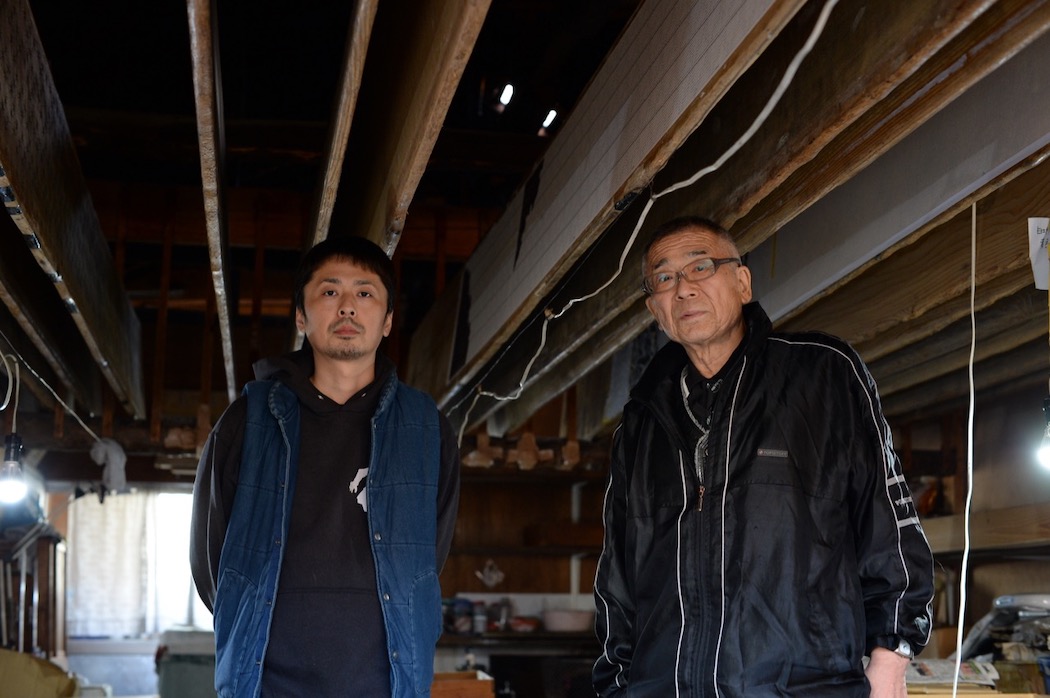

福島県中通り。ウルトラマンの生みの親、円谷英二の故郷として知られる須賀川市で、100年以上にわたり「江戸小紋」を染めている工房があります。染工芸「形幸」。機械染め全盛の時代に手染め一本での仕事を続ける、須賀川市唯一の染工房です。当主の渡辺幸典さんは、福島県が認定する卓越技能者「福島の名工」にも選ばれるなど染め物の世界で確固たる地位を築きあげてきました。現在は、息子の泰幸さんと二人三脚で工房を守り続けています。

当主の渡辺幸典さんと、息子の泰幸さん

当主の渡辺幸典さんと、息子の泰幸さん

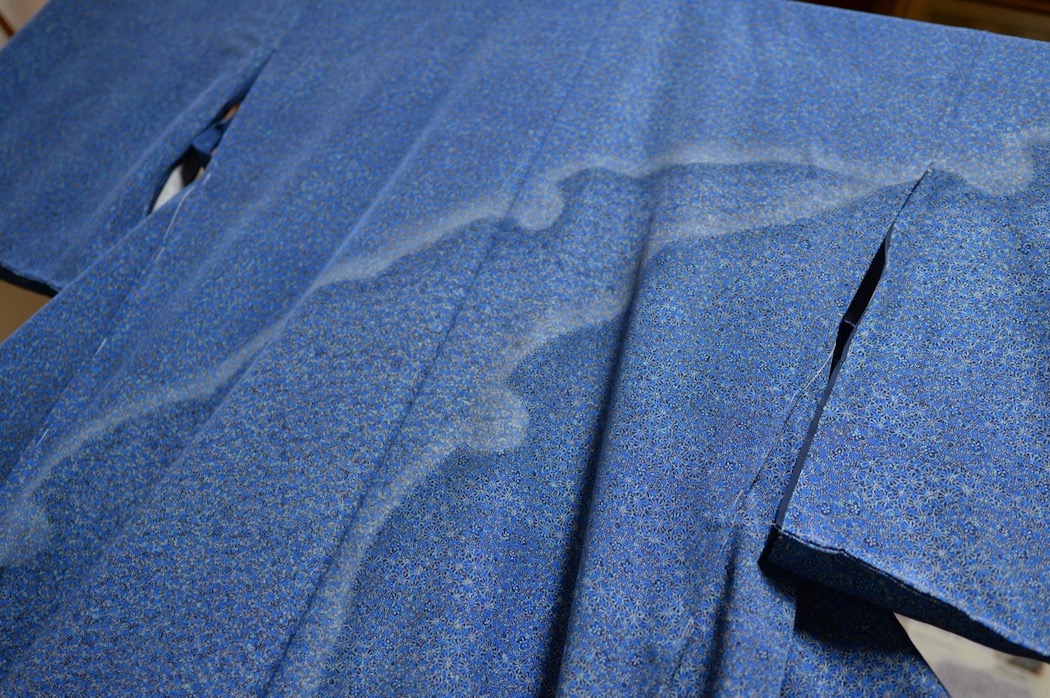

もともと細かな柄が特徴とされる江戸小紋。形幸がつくる江戸小紋はさらに精緻な柄で知られ、色合いの美しさも相まって、呉服業界からも高く評価されてきました。長年、日本橋にある老舗呉服問屋と取引をしてきました。

「ずっと同じ呉服問屋さんと仕事してきたからね、まだまだ須賀川で江戸小紋を作っていること自体を知らない人も多いんじゃないかな」と幸典さんは謙遜しますが、形幸の江戸小紋が買えるのは、その呉服問屋か須賀川の工房の2箇所だけということもあり、雑誌などを見た人が遠方からやって来ることもあるのだそう。そんな知る人ぞ知る工房があるのも福島のものづくりの奥深さかもしれません。

江戸小紋は、江戸時代の武士の礼装である裃が由来とされます。参勤交代で江戸に集まる各藩の武士たちは自分たちの藩を示すために藩ごとに「定め柄」という特定の柄を定めました。しかし、当時は幕府による「奢侈禁止令」が断続的に発令されていたため、派手な裃を着ることができません。そこで武士たちが競い合うように微細な柄を求め、柄を染める型紙の産地だった伊勢では型紙作りが隆盛となる中、型紙の彫師、色を染める小紋師たちが腕を競い、より細かな柄を追い求めるようになり、江戸小紋の製法が確立していったのだそうです。

数千枚のストックがあるという型紙を選ぶところ

数千枚のストックがあるという型紙を選ぶところ

江戸時代から親しまれている「鮫小紋」の型紙

江戸時代から親しまれている「鮫小紋」の型紙

柄が細かく、遠目から見ると無地のように見えるため、江戸小紋は、柄の合わせ方、色の組み合わせ方次第でシーンを選ばずに着回すことができます。改まった公式行事にも、お茶会などのイベントにも、また「街着」としても楽しむことができることから、現代のライフスタイルにも調和する着物として長年根強い人気を誇ってきました。

ミクロの柄を染め上げる技術

形幸の工房は、須賀川市の中心部にあります。通りから見ると普通のお店の体裁ですが、裏手に回ると工程ごとに小屋が建てられていました。その中のひとつに入らせていただくと、白地の生地に型をつけるための長板が天井にずらりと並んでいます。

江戸小紋の工程は、まずこの長板に薄く糊を塗り、一反(およそ12メートル)の白生地を貼りつけるところから始まります。そのあと、白生地の上に型紙を置き、その上から染料の入った糊を乗せ、ヘラで押し付けながら型をつけていくのです。長板の長さは半反(おおよそ6メートル)。その長板に貼りつけて型をつければ一反の白生地に色が乗ったことになります。しかし、色を乗せる型紙の長さは30〜40センチと小さく、何十回も型をつなげないと一反に到達しません。気の遠くなるような仕事です。

染料を糊で混ぜ合わせたもの

染料を糊で混ぜ合わせたもの

長板に白生地を貼って型紙で模様を押し付ける。とても精緻な模様だ

長板に白生地を貼って型紙で模様を押し付ける。とても精緻な模様だ

地染めが終わると、生地を蒸しあげ、水洗いし、さらに、極細の筆を使って模様の間を塗り埋めていく「地直し」という工程があります。これによって色ムラをならすのですが、筆で塗る範囲は数ミリ単位。まさにミクロの技術で美しい江戸小紋の柄が生まれるのです。

取材に訪れた日は、完成した反物の納品直前ということで工房での作業はありませんでしたが、使い終わった型紙や長板を見るだけでも、作業の繊細さや緊張感が伝わってきます。やはり驚かされるのが型紙の模様の細かさ。伊勢型紙の彫師が作ったものだそうです。「この小さな柄の染め際をキリっと立たせることに勝負がかかってるんだ」と幸典さんは言います。

しかし、いくらきれいに染め上がったとしても、その色味や柄が買い手に受けるかはわかりません。何百枚とある型紙から、その時々の流行や、お客様の好みを読み取る「感度」も必要です。「型紙は何百枚とあるけど、実際に使えるのはほんの数枚です。どんな柄が受けるだろうって色々試しながら、試行錯誤しながらやらないといけない」と幸典さん。着る人たちのニーズを見定める感度の高さも、形幸が長きにわたって工房を守ってきた秘訣なのかもしれません。

小規模の工房が生んだ「持続性」

工房のかたわらに1枚の古い写真を見つけました。幸典さんに聞くと「先々代の幸之助さん」の写真とのこと。幸典さんの祖父にあたる、この渡辺幸之助氏の時代に、須賀川で江戸小紋づくりが始まったそうです。「そのころは、住み込みの職人さんが15人くらいいてね。そこから独立した人が県内に散らばって、染物屋さんや絵幟りの職人さんになっていったんです。当時は福島市にも形幸の分店があったと聞いてます。いい時代だったんだね」(幸典さん)。

今から100年近く前の形幸。赤子を抱いているのが、幸典さんの祖父にあたる渡辺幸之助氏

今から100年近く前の形幸。赤子を抱いているのが、幸典さんの祖父にあたる渡辺幸之助氏

その後、日本の着物産業には機械化の波が押し寄せました。手染めではなく機械染めが主流になり、主に中国など海外から安価製品が入ってくるようになります。日本人の「着る」習慣も大きく変化し、須賀川をはじめとする福島県内の工房も徐々に縮小していきました。それでも幸典さんたちは、時代の流れに抗うかのように手染めにこだわり、自分たちの工房で、型付けから染め上げまでの全工程を担ってきました。

「着物は全国的には分業が多いんだけど、うちは、ほかの業者に任せず責任持ってやりたいんです。小さい工房だからね、できるのは一反ずつだけど、いいものを作りたいし、安売りしたくないんです。それにね、大量生産しなかったことで生き残ることができたんだとも思うんですよ。これからも、小さく、いいものを作っていきたいね」。幸典さんはそう語ってくれました。

着物の魅力について語る幸典さん

着物の魅力について語る幸典さん

今後の未来を担う人材も育ってきました。息子の泰幸さん。もともと東京で音楽の道を志していたそうですが、今から13年ほど前、26歳の時に実家に戻りました。日々、父であり師匠の幸典さんを支えつつ、これまでとは違うアプローチも視野に入れ、技術の継承に励んでいます。

「着物っていうとすごくハードルが高い印象がありますが、今の人たちから見ると、また違った魅力があるんです。例えば『鬼滅の刃』の大ヒットで市松模様などの和柄に光が当たっていますよね。コスプレなどを通じて親しみやすいものになってきました。何十万円もする着物だけじゃなく、手軽に着られるものや使えるものに光を当てるのも、次の代の仕事になりそうです」。

形幸の将来を担う泰幸さん。かつてはバンドマンだった

形幸の将来を担う泰幸さん。かつてはバンドマンだった

歴史を、文化を身にまとう

お話を伺った後、改めて着物の魅力を伺いました。幸典さんは「海外の人もたくさん着てくれるようになったけれど、着物は日本人に似合うようにできているんだ。男の人も、女の人も、二割増しでよく見えるよ」と一言。グローバル化やインバウンドの普及で、着物に親しむ外国籍の方も増えてきましたが、海外の人たちに魅力を伝えるばかりでなく、海外の人たちとの文化交流を通じて、日本の人たちに、自国の文化の成り立ちや魅力を「再発見」してほしい。幸典さんの言葉には、そんな意味が込められているように感じられました。

それともうひとつ。環境保全やSGDsが叫ばれる今、環境に負荷をかけず、長く使え、長く着られる衣服としての可能性にも話は及びました。「着物って縫い直しができるでしょう。きれいにほどいて仕立て直せば、子どもや孫にも着てもらえるし、着物としての役割が終わっても、小さな端切れを縫い合わせて別のものに作り変えることができる。そうやってね、工夫しながら、日本人は着物を暮らしの中に取り入れてきたんです」(幸典さん)。

江戸小紋の反物。扇の形をしたイチョウの葉が、非常に微細な点によって描かれている

江戸小紋の反物。扇の形をしたイチョウの葉が、非常に微細な点によって描かれている

幸典さんの作品。何十枚もの型紙を使って波などのモチーフが描かれている

幸典さんの作品。何十枚もの型紙を使って波などのモチーフが描かれている

今から何百年も前に生まれた日本の着物には、現代にも通ずる「再生」や「循環」の理念が込められています。着物を着るというのは、単に衣服を着るということだけでなく、その地に受け継がれてきた文化や風景、理念を身にまとうということなのかもしれません。形幸の江戸小紋にも、福島に生きる職人たちの哲学やものづくりへの思いが染め込まれています。

ぜひ一度袖を通し、福島を、その数百年の歴史を、身にまとってみてください。