複数回の講座を通じて一つの地域を学ぶ「TURNSのがっこう」では、千葉県館山市と東日本旅客鉄道株式会社の主催による「館山科」を開講。館山市や南房総エリアを舞台に現地で開催されるプログラムとして「地域におけるワーケーション受入体制」を強化するための全3回の勉強会を開催しました。ここでは「連携によるまちづくり」をテーマに、3月9日に開催した第2回講座の様子をレポートします。

まち歩きで地域に接し、肌で課題を知る

館山市、南房総エリアの魅力と現状、そして地域が抱える課題について、参加者と地域事業者がともに学ぶ「TURNSのがっこう-館山科-」。「地方創生としてのワーケーション実施の意義」をテーマにした第1回講座に引き続き、第2回講座では館山駅周辺の徒歩圏内でまち歩きを行い、「菜の花ホール」に2名のゲストを招いた講義とトークセッション、ワークショップを展開しました。

第2回講座にはワーケーションに関心のある人、ワーケーションを取り入れたい団体関係者など15名が参加。ファシリテーターは第1回に続き、一般社団法人シラタマワーク代表理事の稲田佑太朗さんが担当しました。

まずはじめに館山市経済観光部 雇用商工課長の島本一樹さんが中心となり、今回のゲストのおひとりである横瀬町役場 まち経営課 連携推進室長の田端将伸さんとともに館山市の現状や取組みなどを一つひとつ紹介して頂きました。その後は会場を菜の花ホールへ移して、株式会社ブルー・スカイ・アソシエイツの代表取締役・金子岳人さんと合流。「連携によるまちづくり」と題した講義を行いました。

全てを繋ぎ、地域に経済の価値循環を生み出す地域商社

埼玉県 秩父地域の東の玄関口となっている横瀬町は人口約7,600人の自治体。都心からも近く、町には豊かな自然もあり、温かい地域の絆もまだ残っています。しかし、少子高齢化が進み、「日本創成会議・人口減少問題検討分科会」の出した消滅可能自治体の中には横瀬町も数えられるほど。

町の未来を変えるために、なんとかしなければならないという強い危機感から、横瀬町ではまちづくりの実践や実証試験などができるチャレンジのフィールドとして活用してもらえるよう「よこらぼ」という取組を行っています。さらに地域商社として「株式会社 ENgaWA」を立ち上げ、あらゆるピンチをチャンスに変えてきました。

田端さんは株式会社 ENgaWAのことを次のように紹介しました。

「株式会社 ENgaWAは、〝町民〟と〝行政〟や若者や高齢者などの様々な世代、〝地のもの〟と〝来訪者(観光客)〟、それぞれが「縁側」のように繋がり、交わる場になることで、誰にとっても居心地の良いバランスの取れた場所となることを目指しています」

ENgaWAが大事にしていることは、「人」と「場所」、そして「仕組み」。場所に「関わりしろ」や「余白」を生み出すことで、関係性が築かれていくような取組をしてきました。特に「人」にクローズアップし、そこに誰がいるのかということを大事にしていると言います。

「足りないものを連携で補うというのは元来あるものですが、ここでは足りないものだらけだったので、国や県や企業など、連携できるものは全て連携して実施してきました。私が最近素敵だなと思っている『一円融合』という言葉があります。『無駄なものは無い。無駄なことをやったと思っていても、その無駄なことが価値になってくる』。この世界観をまちづくりの根幹として大事にしています」

横瀬町役場 まち経営課 連携推進室長 田端将伸さん

横瀬町役場 まち経営課 連携推進室長 田端将伸さん

ちくらつなぐホテルプロジェクト

地域の持続性とその先にあるもの

2人目のゲストは「株式会社ブルー・スカイ・アソシエイツ」代表取締役の金子岳人さん。南房総市では母校である小学校の保養所をホテルへとコンバージョンした「ちくらつなぐホテル」を開業。また同市のラム酒蒸留所敷地内では古民家ホテルである「大井倉宿せいざん」を、館山市では一棟貸し旅館「館山リトリート」を手がけています。

「to Bの事業をやってきた人間ががなぜ地方創生に関わるのか?」といった問いに対し、何をやるにも「資金」が必要であるという前置きをした金子さん。自らリスクを抱えて事業も行う金子さんは「地域の資産をどう利活用するのか?」ということをテーマに、「点ではなく面にすること」を従業員とも繰り返し議論しながら事業を運営しています。

「株式会社ブルー・スカイ・アソシエイツ」代表取締役の金子岳人さん

「株式会社ブルー・スカイ・アソシエイツ」代表取締役の金子岳人さん

金子さんは〝資本と地域を繋いでいくこと〟を金融サービスを手掛ける「株式会社ブルー・スカイ・アソシエイツ」で行いながら、ホテルの従業員がいる関連会社の「株式会社エヴァーブルースカイ」で〝人と地域を繋ぐ〟事業を行っています。この両輪で持続性のある事業を創り、短くても10年以上地域にコミットをすることを心掛けていると言います。

金子さんの不動産活用事例である「ちくらつなぐホテル」は2019年8月に開業したものの、その約10日後には台風15号(令和元年房総半島台風)の被災を受け、ようやく旅行客が戻り始めたタイミングからコロナの影響を受けるなど、決して順風満帆ではなかったと言います。そうした辛い期間に模索してきたのが面として地方創生を進める取組であり、その1つが、〝地域事業者との連携〟。お客様が地域で回遊して地域にお金が落ちる、という仕組みづくりです。もう1つは「不動産の知見」を活かした地域での複数の施設運営。〝その町の人間ではないからこその発想〟を、地域内での連携や商品化につなげる。大きなホテルをつくるのではなく、地域内と緻密に連携して関係性を高めつつ、〝事業をつなぎ面にする〟ドミナント戦略で複数の運営施設を手掛けるという考え方について話しました。

後半はファシリテーターの稲田さん、田端さん、金子さん3名によるトークセッション。稲田さんは田端さんに対して「あらゆる場面で効率が求められていく中、無駄と言われる場所に人がなぜ集まるのか」と投げかけました。

「まちづくりの前は観光の部署にいたのですが、イベントなどをきっちり作って実施しても何も面白みが無かった。〝余白〟や〝ゆとり〟がなく、イベントを繰り返すことが目的では単純に『実施しました』で終わってしまう。逆に余白や無駄があると、そこから『次はこれを実施してみよう』という気付きが得られる。〝無駄が大事〟なんだと感じたんです」(田端さん)

稲田さんは「長期的にみると、人が関わるスペースがあることでまちの魅力が上がっていく。点ではなく面で考えるということに対して、面で考えたときに効率ではなく効果を考えているのかなと感じた。都会の人は余白を求めて地方に来るのかなと感じている。地域で人が回遊するということで、面として地域そのものを売るという仕組みづくりを官民で進められれば、1つの形として昇華されていくのではないでしょうか」と話しました。

館山市内外の参加者が感じるワーケーションの価値とは?

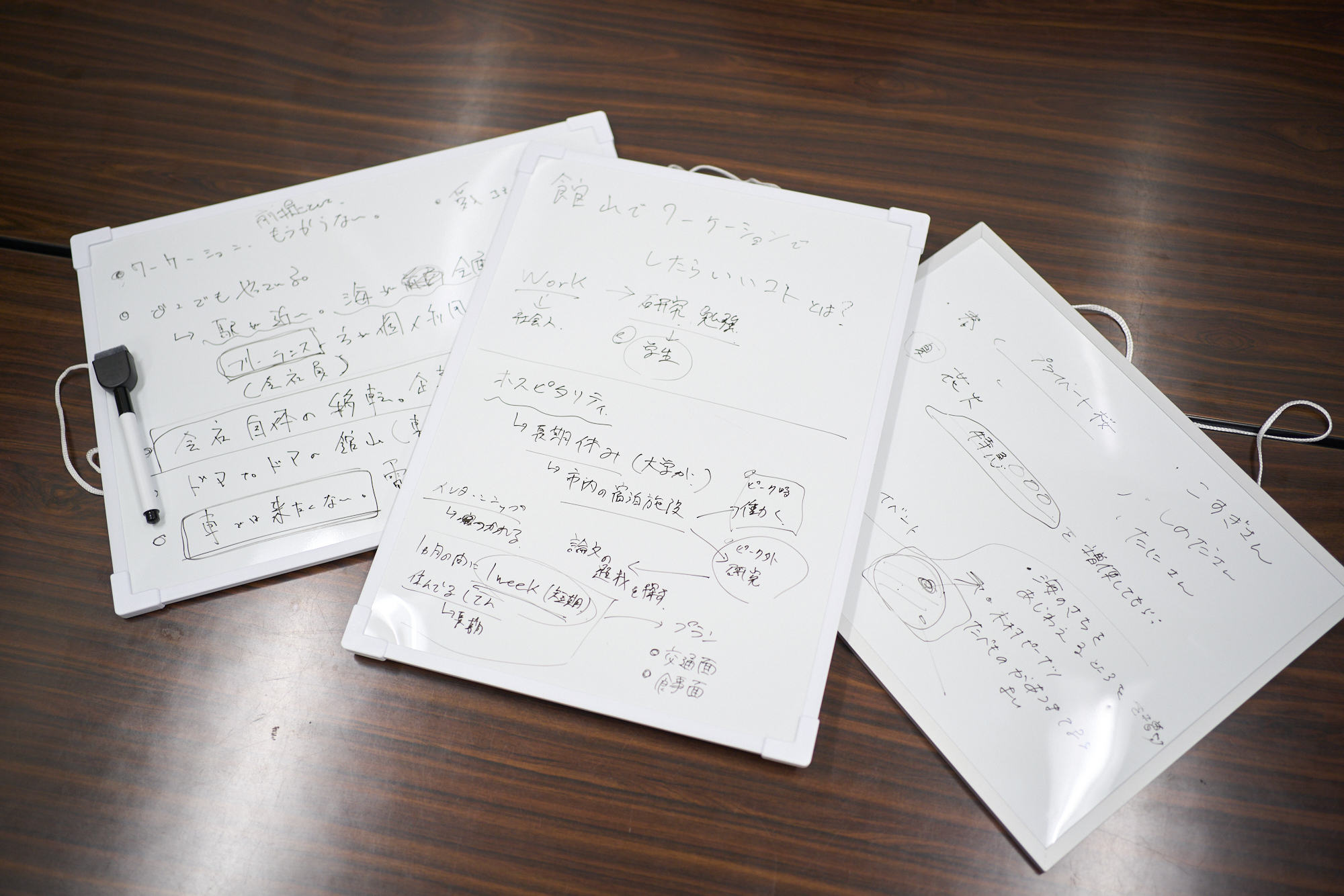

休憩を挟んだ後は、館山市内外の参加者同士で「どんなワーケーションを実施すれば人を呼び込めるか」というテーマで4つのチームに分かれて議論し、発表を行いました。

あるチームは、第1回の講座と自身のインターン活動を踏まえ、「学生向けのワーケーションプラン」を考えて発表。車を持っていなかったり、お金をあまり掛けられない学生に対し、交通面や食事、住む場所などを運営側が提供することで学生参加の敷居が下がるのではないかと話しました。

田端さんは「2地域居住」の話に触れ、「地域に2次交通が不足していることが課題であり、どこが補うのか。1つの事業者が責任をもって実行することが普及に繋がる」と話しました。

また、あるチームは「春夏秋冬ワーケーション」というプログラムを考えて発表。「年間でスケジュールが決まっていれば、足を運ぶたびにより詳しくなり、楽しくなり、1年後はもっと違う景色が見れるのではないか」。それに対して稲田さんは、点ではなく面で捉えるという講義中の話に触れながら、「館山という地域を面で考えるのではなく、季節というものを面で考えた点は評価できます」。ほかにも様々なアイデアが発表されました。

ワークショップも盛り上がり、あっという間に過ぎていったプログラム。参加者からは、「社会人と学生の交流などはあまりなかったので、とても貴重な経験になった」、「地元の人が知る知識、外部の人が言う意見の調和ができて良かった」、「館山市外の事業に関わる方から館山のお話を聞くのが新鮮で楽しかった」など前向きなコメントが多く寄せられました。

1時間が短く感じられたトークセッションの中には、ワーケーションだけでなく、館山の暮らしやすさや新たな取組に関する話題も。参加者の中には「館山をまた訪れてみたい」という強い興味・関心が生まれ、第3回講座に繋がる余韻を残したまま、2時間の講座が終了しました。

3月18日(火)に行われる第3回講座は、「月3万円の報酬で鳥取県はなぜ大都市圏から人材を呼べるのか?」といったテーマで鳥取県から「松井太郎」さんを講師に招き、館山の現地で開催。オンラインでは「古地優菜さん」に全国のワーケーションの事例をご紹介頂く予定です。

TURNSのがっこう2025-館山科

・第1回講座 地方創生としてのワーケーション実施の意義

・第3回講座 月3万の報酬で鳥取県はなぜ大都市圏から人材が呼べるのか?

・房日新聞取材記事・地域の可能性広げるには 館山で全3回のビジネススクール 初回は10人が受講|房日新聞電子版

本企画に関するお問い合わせはこちらから!

館山市ワーケーション推進サイト

https://tateyama-workation.jp/

地方創生型ワークプレイス

「JRE Local Hub 館山」公式サイト

https://www.jreast.co.jp/chiba/familio-tateyama/jrelocalhub/