古くから織物産業とともに発展してきた群馬県桐生市。まちを歩けば、ノコギリ屋根の建物や昭和レトロな商店、伝統的建造物が点在し、まちなかエリアの一部は国の「重要伝統的建造物群保存地区」に指定されています。

そんな歴史ある桐生のまちに、近年、新たなうねりが生まれています。刺繍工房などのアパレル系のお店をはじめ、ファッションオープンアトリエ&ボードゲームカフェやベーグル店、さらには、まちなかサウナなど、個性豊かな店舗がリノベーションを経て次々とオープン。その趣ある街並みとクラフトマンシップの息づく環境が、移住を考える人々や起業家たちを惹きつけています。

こうした背景の中、桐生市とTURNSがコラボレーションし、「こんなお店がまちにあったらいいな」をテーマにみんなで桐生のこれからを考える「妄想まちづくり」企画がスタート。2024年11月〜25年3月にかけて、全4回のイベントを実施しました。

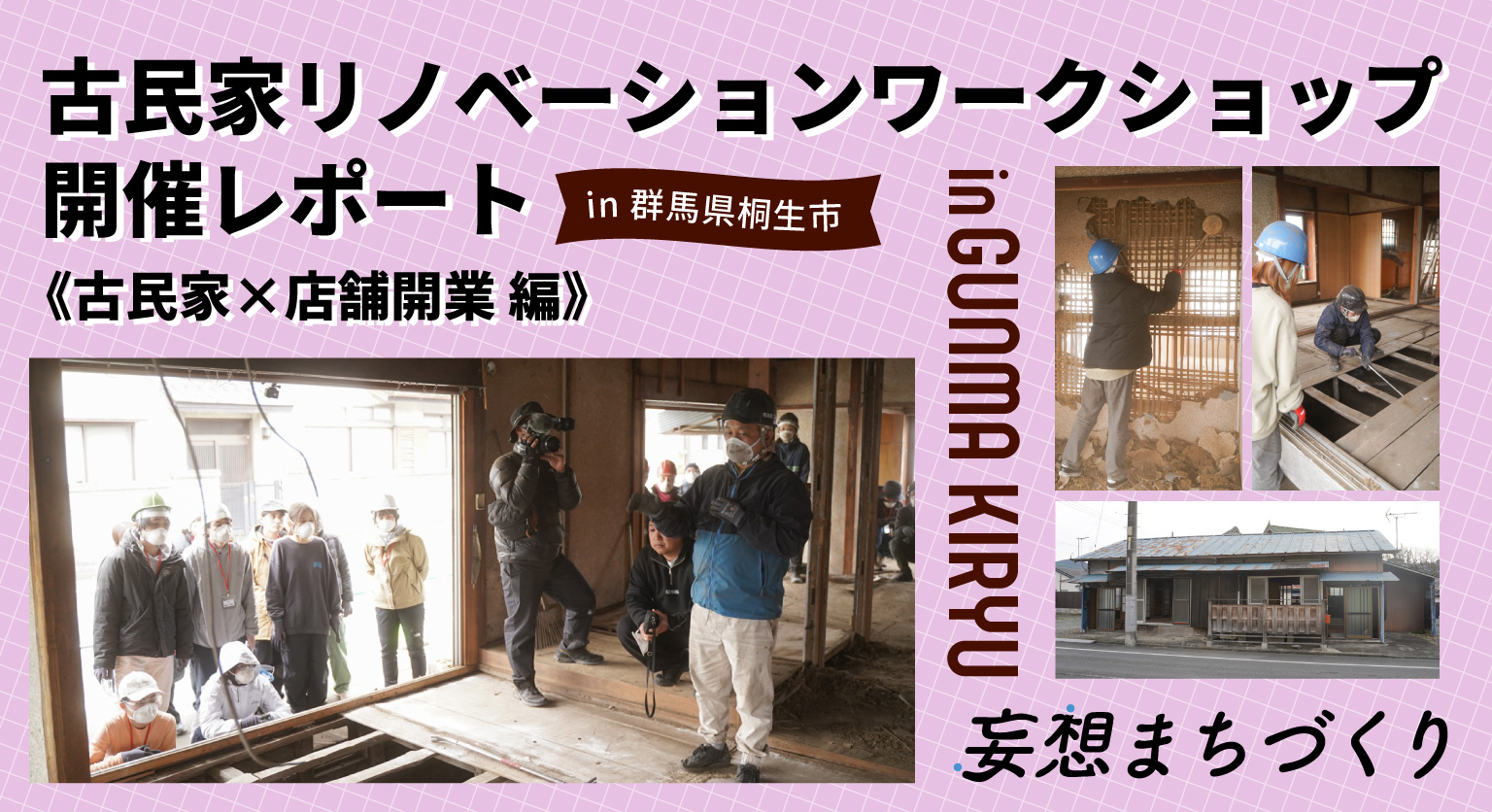

本記事では、3月15日に開催された第4回目「古民家リノベーションワークショップ」の様子をレポートします。

築89年の二軒長屋を店舗にリノベーション!

これまでの「妄想まちづくり」では、市内の空き店舗の見学や、開業実践者との交流イベントを通じて、自分らしいお店づくりのヒントや地域との関わり方を学んできました。そして今回、「古民家リノベーション×店舗開業」プロジェクトが始動! 築89年の二軒長屋をリノベーションし、新たな店舗へと再生する、実践的なステップに挑みます。

本プロジェクトでは、この物件の活用案を参加者から募集し、プレゼンテーションを経た後に活用者を決定する予定です。リノベーション後、2025年10月頃には新たな店舗としてオープンする流れになっています。

古民家リノベーションのスケジュール(予定)

3月15日 解体ワークショップ(本イベント)

物件を活用したい人の活用案募集開始

4月12日 プレゼンテーション実施

4月15日 活用者を決定

4月中旬〜8月末 外観改修工事

9月頃〜 内装工事

10月頃 開業

解体ワークショップが行われたこの日、全国から20名以上の参加者が集まりました。古民家リノベーションに関心を持つ方、店舗開業を目指す方、桐生のまちづくりに興味がある方、新たなものづくり拠点を探している方など多彩な顔ぶれが揃い、それぞれ思いを胸にワークショップに臨みました。

ファシリテーターは、「桐生市移住支援フロント むすびすむ桐生」の移住コーディネーター、岩崎大輔さん、田中聖さん、川口雅子さんです。施工を担当する宮島工務店の職人さんたちも、現地で参加者たちをサポートします。

岩崎 大輔さん

・むすびすむ桐生 移住コーディネーター

・一般社団法人KiKi 代表理事

・群馬県 地域おこし協力隊のサポート事業

熊本県出身。2019年に東京都渋谷区から桐生市黒保根町へ地域おこし協力隊として移住。協力隊任期中は農業分野や関係人口創出分野の中間支援などを行う。現在は桐生市の協力隊と設立した一般社団法人KiKiの代表理事を務め、キャンプ場の運営や外部人材のコーディネート業、養蜂・養蚕業を行う。また、群馬県全域の地域おこし協力隊をサポートするNPO法人ぐんま地域おこし協力隊ネットワークの理事長も務める。桐生市移住支援フロント むすびすむ桐生チーフコーディネーターとしても活動中。

田中 聖之さん

・むすびすむ桐生 移住コーディネーター

・一般社団法人GCC 代表理事(SNSコンサルティング、SNSセミナーの運営)

・タナカノカラダ(整体・ヨガ)

1991年 群馬県桐生市生まれ。理学療法士、ヨガインストラクター。現在は、タナカノカラダの代表として、整体とヨガを行なっている。また、一般社団法人GCCの代表理事を務め、群馬県内にてSNSのセミナーやSNSのコンサルティング事業を行なっている。桐生市移住支援フロント むすびすむ桐生のチーフコーディネーターとして移住者の伴走支援を行う。

川口 雅子さん

・むすびすむ桐生 移住コーディネーター

・PLUS⁺アンカー(古民家カフェ)

・株式会社アンカー(不動産業)

群馬県みどり市出身。まちのことに自ら関わってみようと思い、コミュニティカフェ「PLUS⁺アンカー」をオープンして10年目を迎えた。沢山の人達とつながる暮らしのありがたさや楽しさを実感している。強みは、おせっかい&人と人をつなぐこと。不動産関係・飲食店関係につながりを持つ。

![]()

宮島工務店

明治時代より三代続く。桐生市境野町に工場を構え、住宅・店舗等の設計・施工一式請負業リフォーム・古民家再生事業を手掛ける。住まいに関わるすべてのものに思いやりを持ち、自然素材を活かしカラダにも環境にも優しい家づくりを行う。伝統の技を使い、現代に添うような家づくりがモットー。

古民家の解体作業を体験! 長年の暮らしの痕跡があらわに

午前11時、古民家カフェ「PLUS⁺アンカー」に集合した参加者たちは、グループごとに自己紹介をした後、ワークショップの会場となる物件へ向かいました。

最初に、物件オーナーの須永さんと宮島工務店3代目の宮島 章さんから、この建物の概要と解体作業の進め方についてレクチャーがありました。

須永さん「この建物は昭和11年(1936年)に建てられた築89年の古民家で、二軒がつながった長屋造りになっています。以前は、機屋を営んでいた方と高校の教師をされていた方が暮らしていました。長年にわたり、昔ながらの雰囲気を気に入って大切に使っていただきました。次にこの建物を使ってくださる方にも、その魅力を感じながら活用してほしいと思っています」

宮島さん「今日1日で、床・壁・天井を撤去し、柱・梁だけを残したスケルトン状態にします。建具のガラスや状態の良い床板は、古材として内装などに再利用する予定なので、廃棄するものとリユースするものに分別しながら運び出してください」

説明が終わると、いよいよ解体作業が始まります。参加者たちは軍手、防塵マスク、ヘルメット、保護メガネを装着し、安全に配慮しながら作業に取り掛かります。

こちらが再生していく古民家です。見た目こそ古びていますが、構造はしっかりしていて、雨漏りもありません。

建物の様子を見学した後、「まずは、建具と照明器具、キッチンを外していきましょう」という宮島さんの指示のもと、参加者たちは手分けして作業に取り掛かります。次々と物が運び出され、あっという間に室内は空っぽになりました。

続いて、天井材を撤去する作業へ。解体作業は、足元の安全確保が大事なため、天井→壁→床の順に壊していくのが一般的なのだそう。

職人さんたちが工具を使い、ギシギシと木が軋む音を響かせながら天井材を剥がしていきます。すると長年積もった埃が一気に舞い落ち、参加者たちから「わー!」と驚きの声が上がりました。落ちてきた材を、参加者たちが手際よく運び出します。そして、次第に黒くすすけた小屋裏が姿を現しました。

「昔は炭を使って火を起こしていたので、その煤(すす)が小屋裏に溜まって黒くなっているんです」と宮島さんが説明。

それを聞いた参加者のひとりが、「最初に建物を見たときは、そこまで古く感じませんでしたが、表面を剥がしてみると、長い歴史が刻まれているのがよくわかりますね。梁の造形や架け方にも往年の風格を感じます。かっこいいです」と感慨深げに話しました。

二軒長屋が開放感あふれるひとつの大空間へと変貌

午後1時になると、昼食が振る舞われました。共同作業を通じてすっかり打ち解けた参加者たちは、「ワークショップができる体験型のお店をつくれそう」「アトリエを併設したお店がいいかも」など、早くも妄想を語り合い始めます。食事を囲んでアイデアを交わす中で、参加者同士の親睦は一層深まりました。

午後は、壁の解体作業に着手。再び保護具を装着し、カケヤ(大型の木槌)を手に、二軒を仕切っていた土壁を取り壊していきます。想像以上に力のいる作業に、参加者たちの額には汗が滲みます。

やがて、崩れた土壁の奥から「竹小舞(たけこまい)」と呼ばれる竹で編まれた骨組みが現れました。「竹小舞を編む職人や土壁を塗る職人は年々減少し、今ではとても貴重な技術になっています」と宮島さんが説明すると、参加者たちは思わず手を止め、興味深そうにその造りを観察。昔ながらの建築技術を目の当たりにし、改めてこの建物が持つ歴史の深さと価値を実感する瞬間となりました。

その後も作業は順調に進み、開始から20分ほどですべての壁が撤去されると、かつての二軒長屋はひとつの大きな空間へと姿を変えました。

宮島さんが建物の構造について説明を始めます。

「この柱には4方向から梁が差し込まれています。つまり、この柱は構造上抜くことができません。リノベーションでは、この柱を活かしたプランを考えていく必要があります。また、天井を剥がしたことで屋根裏がよく見えるようになり、ぐんと開放感が増しました。ただし、屋根には断熱材が一切入っていません。天井をこのまま構造現(あらわ)しにする場合は、夏の暑さや冬の寒さへの対策が必要です。さらに、壁もこのままでは十分な耐力がありません。次の工事の段階で、筋交いや構造用合板など、土壁よりも強度のある補強材を用いて耐震性を向上させていきます」

ここで、参加者たちから次々と質問が飛びます。

「大黒柱はどれですか?」

「屋根を断熱する場合は、どんな方法があるのでしょう?」

宮島さんはそれぞれの質問に丁寧に答え、具体的な施工例や技術的なポイントを交えながら解説。こうして参加者たちは、単に解体作業を体験するだけでなく、リノベーションの過程や建物の構造についての理解を一層深めることができたようです。

最後の作業は床の解体です。まず畳を外し、その下にある床板や根太材(ねだざい)も取り外していきます。

参加者たちは、床材を剥がす人、それを運び出す人、リユースするために床材から釘を抜く人など、それぞれ自然に役割を分担しながら作業を進めていました。最初は互いに遠慮がちだった参加者たちも、共に汗を流すうちに、強い連帯感が築かれていったようです。

作業開始から5時間が経ち、ついに内装の解体が完了! 骨組みだけとなった空間を前に、参加者たちは達成感を噛みしめながら、さまざまな角度から写真を撮影し、この一日を記憶に刻みました。

ワークショップの振り返り

古民家カフェ「PLUS⁺アンカー」に戻った参加者たちは、今日一日の出来事を振り返り、それぞれの気づきや感想を共有しました。

◎参加者の感想

「現在、東京で治療院を営んでいますが、桐生の人の温かさが好きで、心と体を整えるワークショップができる場所を桐生に構えたいと考えています。今日皆さんとのワークショップを通じて、ますますその思いが強くなりました。煤の跡が残った小屋裏や、梁や柱の味わいを活かして建物をつくるのも面白いなと思いました」(東京から参加したAさん)

「桐生は個人商店が点在していて、昭和レトロな街並みがとても魅力的。自分が店舗を持つかは未定ですが、これから始まるリノベーションに自分も関わることができたら嬉しいです。このまちの応援団として、力になりたいです」(千葉県から参加したBさん)

「床・壁・天井が取り払われていく中で、少しずつ姿を現す空間を目にしながら、『この部材を活かしたら面白くなるな』『ここを活かせば魅力的な空間になるのでは』と、建物からインスピレーションを得る貴重な体験でした。何かをやりたいと思ってまちを訪れることもありますが、逆に現地に足を運び、実際に物件と向き合うことで、新たにやりたいことが芽生えてくることもあると気付かされました」(千葉県から参加したCさん)

参加者たちの言葉からは、それぞれの視点で桐生というまちの可能性を感じ取り、「自分なりの関わり方を見つけたい」という思いが伝わってきました。

店舗開業や起業をしたい方の夢を桐生市がバックアップ

続いて、具体的に店舗開業や起業、工房の開設を考えている方に向けて、桐生市役所の移住定住推進担当者から支援制度の紹介がありました。

■新店舗開設促進事業補助金

空き物件を活用して新店舗を開設する個人や法人に、改修工事費(最大110万円)を補助します。補助額は、支払った費用の2分の1以内で、市が指定する中心市街地(本町一~六丁目、末広町、錦町など)の場合は最大100万円で桐生市中心市街地空き店舗情報登録制度に登録されている物件を活用する場合は、10万円を加算します。それ以外の地域の場合は最大50万円を補助します。

■ものづくり拠点開設補助金

空き物件を活用して、新たに工房・工場などを開設する個人や法人に、改修工事費(最大50万円)を補助します。

■まちなか店舗リニューアル・事業承継支援事業補助金

市内にある店舗の事業承継(経営引継ぎ)を行う個人や法人に、店舗の改修工事にかかる費用の2分の1の額(最大50万円)を補助します。

また、生活面での支援制度についても説明。

「東京圏から桐生市へ移住し起業や就業などの条件を満たす方に、移住支援金という制度があります。単身者には60万円、世帯の場合は100万円、18歳未満加算で1人につき100万円の加算があります。また、空き家をリフォームして住む場合、空き家利活用助成も利用可能です。先着順なので、具体的に移住を考えている方は、早めに桐生市役所にお問い合わせください」

今後の店舗開業や古民家再生を考えるうえで大いに役立つ情報に、参加者たちは期待を膨らませながら、耳を傾けていました。

※支援制度は毎年4月に改訂の可能性あります。詳細は桐生市ホームページでご確認ください。

共に手を動かすことで育まれた、人とのつながりと未来への期待

最後に、オーナーの須永さん、ファシリテーターの岩崎さん、川口さんがそれぞれ感想を述べ、古民家リノベーションワークショップは無事に幕を閉じました。

須永さん「参加者の皆さんが積極的に関わり、それぞれの思いを持って作業に取り組んでくださったおかげで、解体作業もスムーズに進みました。古民家リノベーションのワークショップとして大成功だったと感じています。大家としても、皆さんのような熱意を持った方々に物件を活用していただけたら、とても嬉しいです。せっかく現場を見ていただいたので、ぜひ今後も足を運んでいただき、進捗を見守っていただければと思います」

川口さん「古民家の内装をスケルトン状態にする解体作業は、普段なかなか経験できない貴重な体験だったのではないでしょうか。今日一日を通じて、新たなアイデアやインスピレーションが生まれた方もいらっしゃるかもしれません。近年の桐生では、古い建物をリノベーションし、魅力的な店舗として再生する動きが広がっています。こうした取り組みがまちの活性化につながり、新たな人の流れを生み出しています。今回のリノベーションのアイデア募集では、多様な業態や営業形態を幅広く受け付けています。具体的に開業を考えている方は、ぜひ活用案を提出してください」

岩崎さん「今日の作業をきっかけに、アイデアが広がり、夢を形にしていただけたら嬉しいですね。ここにいる参加者の誰かが、将来この場所でお店を開き、ほかの皆さんがその常連になる——そんな未来が生まれるかもしれません。桐生は、“人と人とのつながり”の中で、新たな夢を実現できる場所です。僕たちもその挑戦を力強く後押ししていきたいと思います」

「古民家リノベーション×店舗開業」プロジェクトは、まだまだ始まったばかりです。この日蒔かれた種が、どのような花を咲かせるのか。桐生のまちに、また新たな風が吹き込まれる日が、今から待ち遠しく感じられます。

\群馬県桐生市って、どんな地域?/

群馬県の東南部に位置する桐生市。伝統的な衣織物である「桐生織物」の産地として古くから知られており、現在でも伝統工芸として織物が盛んに作られています。まちなかには、織物産業の歴史を今に伝える「桐生新町重要伝統的建造物群保存地区」があり、往時の町屋や土蔵、鋸屋根の織物工場などさまざまな建造物を実際に見ることができます。

市内には渡良瀬川と桐生川が流れていて、山々が連なり、水と緑に恵まれた自然豊かな場所です。住む地域によって、便利なまちなか暮らしと里山風景の残る田舎暮らし、どちらも楽しめるのが桐生市の魅力です。

令和5年度には、移住定住に関するワンストップ相談窓口として、「桐生市移住支援フロント むすびすむ桐生」をオープンしました! 移住を検討している方の不安を取り除くこと、店舗開業や起業をしたい方の夢の実現に寄り添ってくれる、一人一人のチャレンジを応援してくれるまちです。

👉桐生市の最新イベントや現地体験ツアーの情報は、「桐生市移住支援フロント むすびすむ桐生」のポータルサイトと公式インスタグラムをチェック!