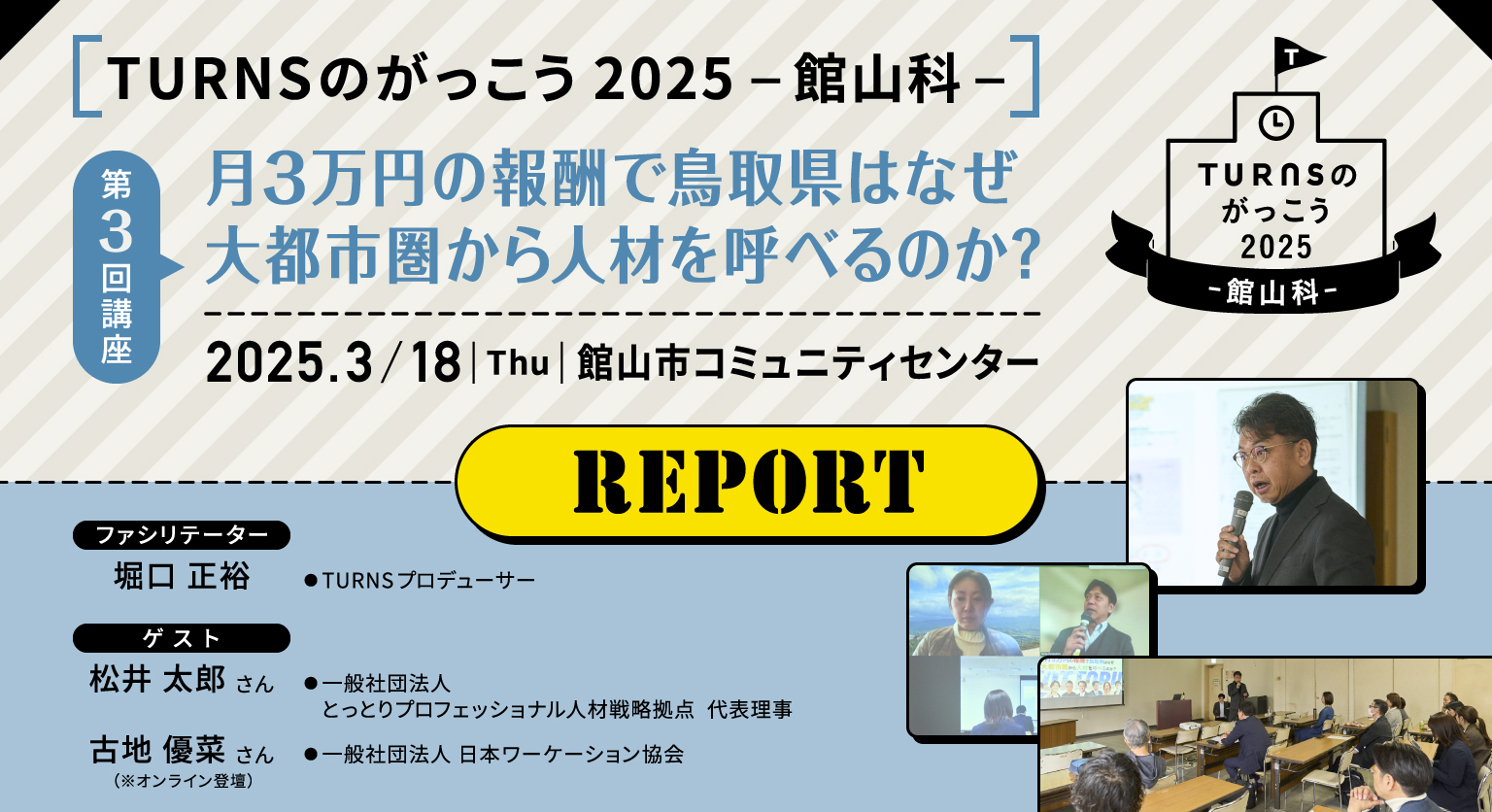

複数回の講座を通じて一つの地域を学ぶ「TURNSのがっこう」では、千葉県館山市と東日本旅客鉄道株式会社の主催による「館山科」を開講。館山市や南房総エリアにおける「ワーケーションの受入体制」を強化するための現地勉強会を、2025年3月8・9・18日の全3回にわたって開催しました。

この記事では、「他地域のワーケーション事例や外部人材獲得のために必要なこと」をテーマに開講した第3回講座の様子をレポートします。

第1回・第2回の振り返りを踏まえて

「TURNSのがっこう」は、地方移住を検討する人や地域とのつながりを求める人が、地域で活躍する人と出会い、地域との関わり方のヒントを見つけることを目的に、全国各地で開催されています。

2025年3月8日から現地で行われた「TURNSのがっこう2025-館山科-」は全3回のプログラムで構成され、第1回目は「地方創生としてのワーケーション実施の意義」をテーマに、『日本ウェルビーイング推進協議会』代表理事の島田由香さんによる講義とトークセッションを行いました。

第2回目は、埼玉県横瀬町 まち経営課 連携推進室長の田端将伸さんと『株式会社ブルー・スカイ・アソシエイツ』代表取締役の金子岳人さんから「遊休施設の利活用や人を呼び込む地域のしくみづくり」を学んだ後、チーム毎にワーケーション促進のためのアイデアを出し合うワークショップを開催。

最終回の第3回目は、「月3万円の報酬で鳥取県はなぜ大都市圏から人材を呼べるのか?」をテーマに、「一般社団法人とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点」代表理事の松井太郎さんが講演。続いて「一般社団法人日本ワーケーション協会」理事の古地優菜さんからは「他地域のワーケーション事例や外部⼈材獲得のために必要なこと」をテーマに、他地域のワーケーション事例と受入側の心得を紹介して頂きました。

TURNSプロデューサー 堀口正裕

TURNSプロデューサー 堀口正裕

講座の冒頭ではTURNSプロデューサーの堀口正裕が、「ワーケーションが地域にもたらす効果は、単に外から地域に人を呼べるということだけにとどまらない。関係・交流人口の創出や移住・定住者の増加、外部人材獲得の機会としても活用でき、実際にワーケーションを積極的に活用することで地域全体の活性化につなげている自治体もある。

ワーケーションをきっかけとして地域に長期継続的に関わる人材を増やすためには、地域に来る人もそれを受け入れる側も双方がリアルなコミュニケーションを積極的に取り、顔が見える関係性を構築していくことが必要」と語りました。

月3万円の報酬で鳥取県はなぜ大都市圏から人材を呼べるのか?

堀口からの紹介を受けて、「一般社団法人とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点」代表理事の松井太郎さんが「とっとりで週1副社長プロジェクト~なぜ鳥取県は月3万円の報酬で大都市圏から人材を呼べるのか?~」をテーマに講演。

「『鳥取で週1副社長になる』というプロジェクトが、新時代の働き方改革として大きな話題を呼んでいます。これは、都市部のビジネスパーソンに鳥取県内の事業者の『週1副社長』となっていただくことで、外部人材と県内企業を新しい切り口でつなぐ取組です。都市部の人材と地方とのマッチング・獲得実績では、鳥取県がダントツ1位だと言われています」

松井太郎さんは、プロジェクト誕生の経緯から運用ノウハウまでを、参加者限定で語りました。具体的な講義の内容に関しては、ご自身の著書にて詳しく記載されていますので、そちらをご参照ください。

一般社団法人とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点 代表理事 松井太郎さん

一般社団法人とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点 代表理事 松井太郎さん

他地域のワーケーション事例や外部人材獲得のために必要なこと

次に、「一般社団法人日本ワーケーション協会」理事の古地優菜さんにオンラインでご登壇頂きました。古地さんは「場所を変えて豊かに暮らし働くこと」がワーケーションの本質であり、目標達成の手段だと語り、「ワーケーション活用における勘所を押さえる」ことをゴールに、「他地域のワーケーション事例や外部人材獲得のために必要なこと」というテーマで、静岡県や新潟県、香川県における事例を紹介しました。全国のワーケーションの成功事例に共通することとして、「きっかけは『コンテンツ』、継続していくカギは『ヒト』と『コミュニティ』である」と語り、最後に「2025年はワーケーション第二期スタートの年であり、今年のアクションがこの先5年の流れを決める」と締めくくりました。

一般社団法人日本ワーケーション協会 理事 古地優菜さん(左上)

一般社団法人日本ワーケーション協会 理事 古地優菜さん(左上)

参加者からの「ワーケーションの設計をする側としては、どこまで外の人との関わりしろを設計していくべきなのか」という質問に対して、古地さんは「ワーケーションという手段を通じて何を実現したい人たちに来て欲しいのかといったターゲットを絞ることが重要」と述べました。また、「ワーケーションで地域に来る人たちは、目的や過ごし方、属性も様々な中で、偶発的な人との出会いがその地域の魅力になる。ターゲットまでは細かく設定するが、そこからはトライアンドエラーを繰り返しながら地域に合った形を決めていくことが大切です」と述べました。

堀口からの「リピーターに支えられるまちにするためには、具体的にどのようなことをしたら良いのか」という質問に対しては、「のりしろになってくれる人、ハブになっている人を可視化することが大事である。上手くいっている地域はリピーターになる人たちの知見やスキルなどがお互いに可視化されていて、ハブになる人たちは自身が地域でどのような役割を担っているのかといった、その人自身の解像度を上げていくことが大事ではないか」と話しました。

参加者からの質問の様子

参加者からの質問の様子

ワーケーションは「観光施策」のみならず、アイデア次第で外部人材の獲得やコミュニティの活性化、地域振興などの課題解決にもつながるまちづくり施策であるということが認識できた第3回講座。東京圏から通いやすく、地域資源も豊富な館山・南房総エリアはワーケーションに好適地と言えます。参加者それぞれが館山らしいワーケーションの在り方を考える機会となり、今後の実践に向けてワーケーションの多様性や可能性が実感できたようでした。

TURNSのがっこう2025-館山科

・第1回講座 地方創生としてのワーケーション実施の意義

・第2回講座 連携によるまちづくり

・房日新聞取材記事・地域の可能性広げるには 館山で全3回のビジネススクール 初回は10人が受講|房日新聞電子版

本企画に関するお問い合わせはこちらから!

館山市ワーケーション推進サイト

https://tateyama-workation.jp/

地方創生型ワークプレイス

「JRE Local Hub 館山」公式サイト

https://www.jreast.co.jp/chiba/familio-tateyama/jrelocalhub/