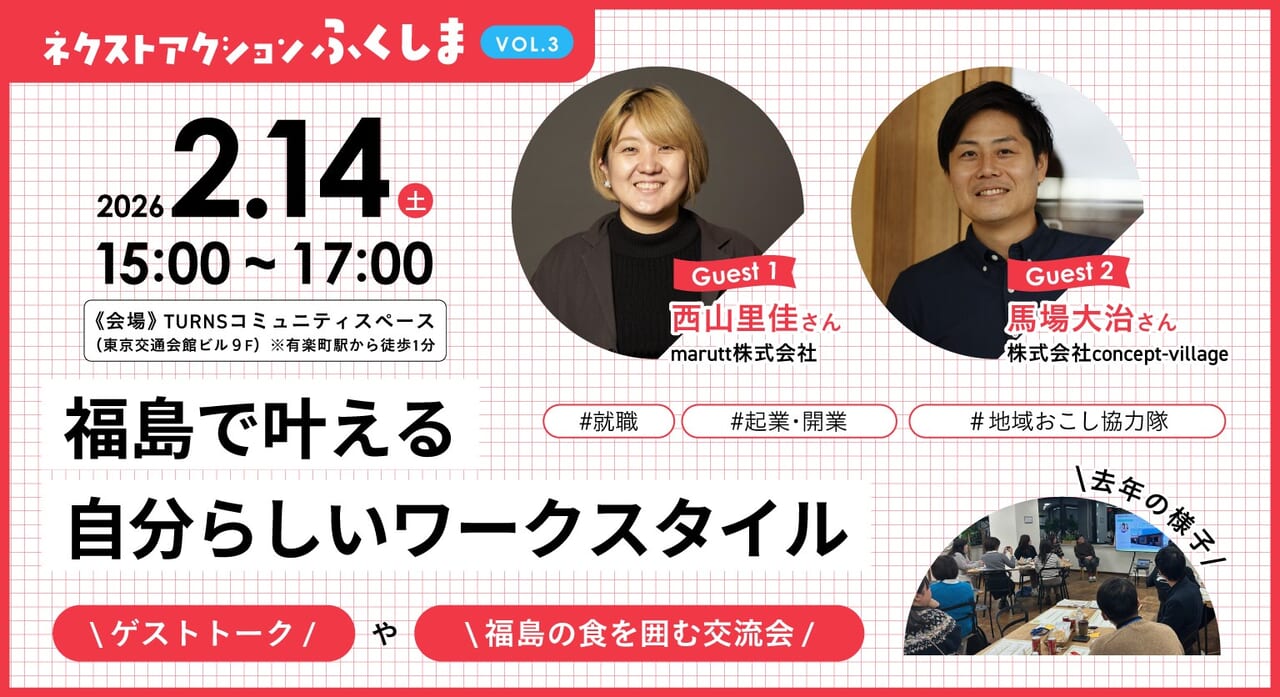

東京における新潟県の新たな情報発信拠点として昨年8月にオープンした「銀座・新潟情報館 THE NIIGATA」。その3階にあるイベントスペースで、1月20日に「第36回 新潟プレミアサロン」が開催された。新潟県に関する旬の話題やプレミアな情報を提供する機会として毎回多彩なゲストを招いて行っている本イベント。今回は県下で200名以上が活躍中の地域おこし協力隊のうち、県が委嘱する隊員、通称「ニイガタコラボレーターズ」にフォーカスをあて、2名の現役隊員の生の声を通じて「地域おこし協力隊先進県」を打ち出す同県の取り組みが伝えられた。

地域の枠を超え、広域で活動する地域おこし協力隊

新潟県では、全国の都道府県で5番目に多い200名以上の地域おこし協力隊員が活躍しており、「地域おこし協力隊先進県」「受入体制 日本一」を掲げている。その先進的な取り組みの一つが、市町村単位ではなく新潟県全体に属して活動するニイガタコラボレーターズの存在だ。

令和4年度にスタートし、令和7年2月現在16名の隊員が活動中のニイガタコラボレーターズは広域版の地域おこし協力隊で、自らの経験や特技を活かしながら、県下全体に共通する課題に取り組んでいる。

長岡市出身の温泉エッセイスト・山崎まゆみさんが司会を務めた今回の新潟プレミアサロンでは、ニイガタコラボレーターズとして活躍されている2名の現役隊員が講演を行い、彼らの具体的な取り組みが語られた。

石崎琢磨さん|森のアクティビティで地域も人生もモリ上げる

1982年、東京都生まれ。小学3年生の頃からボーイスカウト運動に参加し、高校時代から登山・ロッククライミング・スキー・スノーボードなど」のアウトドアスポーツを楽しむ。東京の大学卒業後、陸上自衛隊に9年間所属し、長野県や栃木県で暮らす。2015年に退職後、新潟県妙高市に移住。アウトドア生活を楽しむ傍ら2017年に上越市のベンチャー企業に就職。スキー場の企画提案や地域創生事業に従事するも、コロナ禍の影響や家庭の事情で2020年に石川県に移住。2024年8月、ニイガタコラボレーターズ着任を契機に上越市に再移住し、市内の株式会社スタジオジャパホを受け入れ団体として活動中。

「子どもの頃からアウトドアスポーツが好きで、いつかその分野に関わる仕事がしたいと考えていた中で、自衛官を退職した後に妙高市のアウトドア系専門学校に入ったことが新潟との縁になりました。その後、親族の介護のために石川県へ移りましたが、その務めを終えて再出発を図ろうと思った時に知り合いからニイガタコラボレーターズの制度を聞き、上越に戻ろうと決心しました」

新潟移住のきっかけをそう語る石崎琢磨さん。「新潟県の森林資源を活用した新規ビジネスの創出」をミッションとする石崎さんは、少年時代から自然と親しみ、自衛官時代はレンジャー訓練で鍛えた経歴を持つ、サバイバルスキルの塊のような人だ。着任後は野外活動のインストラクター資格を活かし、上越市の岡沢地区にある東京ドーム300個分の共有林を拠点に、受け入れ団体が運営する宿泊施設「雪郷ロッジ」をハブとした森林アクティビティを企画。マウンテンバイクで林内を駆ける環境教育ツアーや自然の中を生き抜く術を学ぶブッシュクラフトツアーなどを開催している。新潟県民に森林の価値を伝える、森林所有者に利益を還元する、地域経済の発展を図るという3点もサブミッションとして掲げ、収益モデルの確立に挑戦中だ。

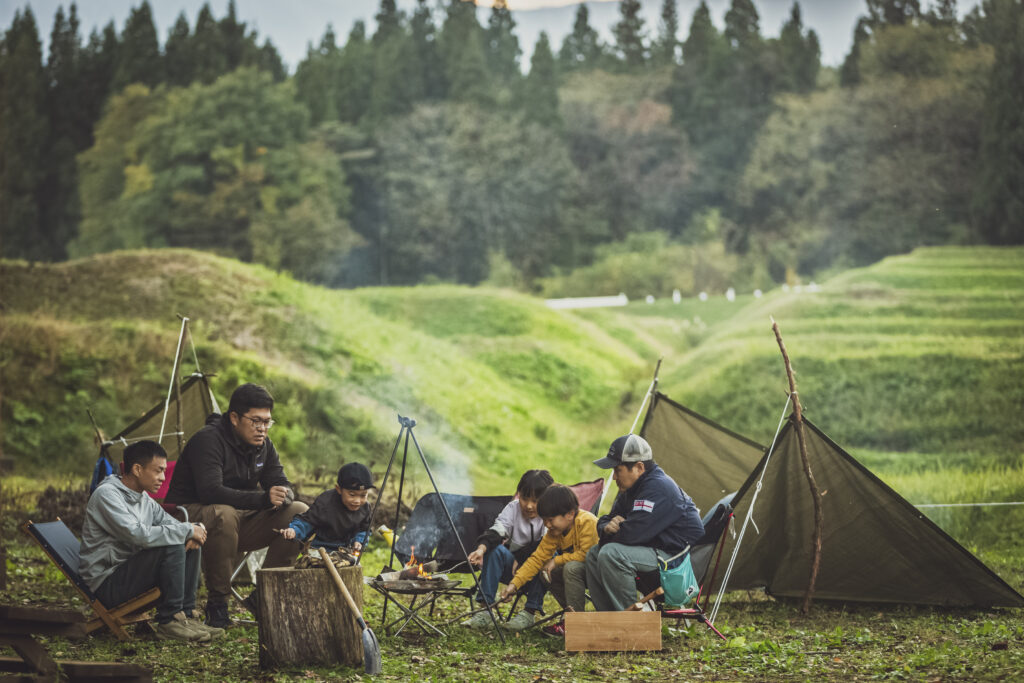

親子向けのブッシュクラフト体験会を開催。

e-MTB(マウンテンバイク)ツアーの様子。

e-MTB(マウンテンバイク)ツアーの様子。

「森が盛り上がれば、絶対に人生も盛り上がる」と冒頭で述べた石崎さんは、続けて「愛と情熱を全力でお届けする」と自身のモットーを披露。そんな熱い言葉で聴衆の心を掴むと、今後の任期で果たしたい目標として「林泊」「Bird banding」「ドローン」という3つのキーワードを挙げ、現段階でのビジョンを語った。

このうち「Bird banding」は、「林泊」の一環にもなり得ると考えているコンテンツで、環境省の認可を受けた者しか許されていない渡り鳥の霞網漁をツアー化するというアイデアだ。

「私が過去に体験した霞網漁では渡り鳥のログを取るという事業をしていて、捕獲した野鳥に触れる機会がありました。10月から11月にかけての短い期間しかできない事業になりますが、野鳥に触れるという体験は人生の中でもなかなかできない特別なものです。この貴重な機会を一般の方々にも楽しんでいただけるような集客の仕組みを作れないかと考えています」

一方で「ドローン」については、測量、撮影、ドローンレースを組み合わせたコンテンツを構想しているとのこと。

「コンペのような形で森林組合や測量会社に測量の正確さを競ってもらう。加えて、その会場になった林道をPV撮影のロケ地として使ってもらったり、ドローンレースの大会を開催することで、森林に新たに収益をもたらす機会が創出できるのではないかと考えています」

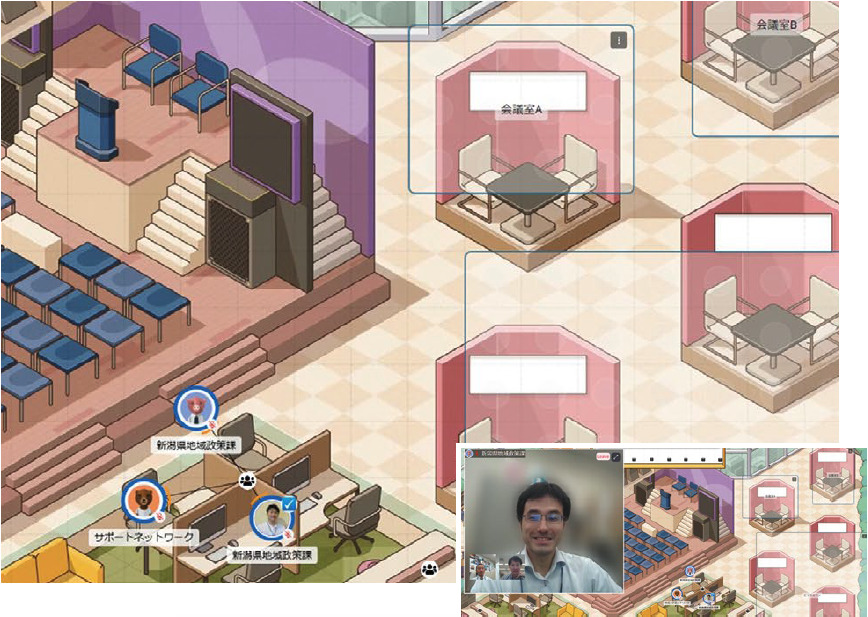

なお、「受入体制、日本一」を掲げる新潟県の地域おこし協力隊は「Jobインターン」という独自の支援制度が特徴のひとつ。こちらは任期後の定住に向け、元隊員をはじめとする事業者のもとで数日間の仕事体験や視察をセッティングしてくれるというオーダーメイド型のプログラムだが、この支援と並ぶ新潟県の特徴的なサポートとして石崎さんが教えてくれたのが、バーチャルオフィスサービス「ovice(オヴィス)」を使った協力隊員間の交流だ。

「アバターを介したコミュニケーションのほか、ビデオ通話もできる仮想空間で、元隊員の方を講師に招いた勉強会も行われています。訪れると、いろいろな活動をされている県内の隊員の方がいて、アイデアや意見を交換する場になっています。一人だけで活動しているとなかなか世界が広がっていかないですが、まるでいろいろな本が陳列された書店のようにランダムに新しい情報が入ってくるので本当に心強いです」

▶︎ 石崎さんのnote https://note.com/ishizakitakuma

増田安寿さん|行政と企業の「関わりしろ」になる協力隊の未来

1978年、東京都生まれ。大学卒業後、WEB業界、教育業界、写真業界などに従事し、フォトグラファーとして活動するほか、マーケティングや新規事業開発に携わる。2012年に長野県への移住を経験。その後、昨年9月、ニイガタコラボレーターズ着任を機に妙高市に移る。現在は(一社)妙高市グリーン・ツーリズム推進協議会を拠点に、行政、民間、地域を結ぶ立場から観光促進や事業展開に挑戦中。自身で起業した会社でWEBマーケティングや広報、行政・企業の新規事業開発等にも取り組む。

後半は増田安寿さんが「地域おこし協力隊が切り拓く新潟の未来」をテーマに講演。「以前までは地域おこし協力隊に対してステレオタイプなイメージを持っていましたが、自ら着任してみてその印象がアップデートされました」と率直な感想を明かした増田さんは、自身の現在の活動について次のように述べました。

「農林水産に関わるグリーン・ツーリズムの誘客拡大が私のミッションです。では、どうやって新潟にお客さまを呼び込むのか。私が田んぼに入って泥だらけになりながら稲刈り体験のお手伝いをする……というのも正解のひとつなのですが、私の場合はそれに加えてマーケティングの仕事をしてきた経験を活かし、誘客の戦略を描いてそれを実装していくことでも地域に貢献できるのではないかと考えています。よって、普段向き合っているのはChatGPTとプログラム言語のPythonが中心で、そこにSNSの分析データを放り込んで、どのようなプロモーションが誘客につながるのかを研究・実践しています」

東京の小学生を迎えての教育旅行。

プログラムの操作画面。この時はInstagramの投稿データを市町村ごとに分析し、投稿傾向を調査した。

ChatGPTやPythonという言葉が並んだ時点で、従来の地域おこし協力隊とかけ離れた印象を抱く人は多いだろう。その上で、「兼業OK」というニイガタコラボレーターズの活動と自身の事業とのシナジーも感じているという増田さんは「越境人材」という独自の言葉を使い、「地域に変化を実装したり、地域をハッキングしたり、地域おこし協力隊というのはビジネスチャンスにおいてかなり有用だと思う」として持論を述べる。

移動の合間にコワーキングスペースや自宅で業務を行うなど、柔軟な働き方が可能。

「地域おこし協力隊というと『公共(行政)』的な意味合いを強く感じますよね。でも、自治体から委託を受けている私の場合は、実際は『民間』の立場です。そして私のように『個人』の活動を併行している人もいますし、『地域』のコミュニティとも関わりの深い立場です。つまり、この4つのプロパティを場面ごとに使い分けて振る舞いを決定することができるんです。例えば、私個人で撮った地域のイベントの写真を行政に提供したら広報の発信のご相談が来るといった感じに、地域おこし協力隊は、その時々によって立場やプロパティを変えながら地域を変える力を持っています」

「地域の場づくりとウェルビーイング」に関するディスカッションイベントに参加。

その言葉を踏まえ、「行政、企業、地域の間で柔軟に動き回れるのが地域おこし協力隊なので、『関わりしろ』として隊員とぜひコラボレートしてください」と呼びかけて話を終えた増田さん。地域おこし協力隊のイメージを覆す話に司会の山崎さんも「地域おこし協力隊って、こんなに多様な場面で活躍できる人たちなんですね」と目からウロコの様子で、まさに地域おこし協力隊先進県・新潟を印象付けるイベントになった。

▶︎増田さんのnote https://note.com/masuda_ngt

ニイガタコラボレーターズの各隊員は、noteで活動の様子を発信中! 気になる方はぜひチェックしてみてください!

“ALL NIIGATA”で、地域おこし協力隊の活動をバックアップ

新潟県には、元隊員や地域づくり分野で活躍する個人、団体が参加する「新潟県地域おこし協力隊サポートネットワーク」があり、県と連携しながら、隊員たちが充実した活動を行えるよう、次のようなサポート体制を整えている。

隊員同士がいつでも交流できるバーチャル空間

隊員専用の交流スペースとして、バーチャルオフィスサービス「ovice(オヴィス)」を導入。PCやスマホからアクセスすることで、新潟県内のどこにいても隊員同士の情報交換や打ち合わせが可能だ。遠方の隊員や元隊員ともリアルタイムでつながることができ、気軽な交流の場としても活用できる。協力隊に興味のある方向けの説明会も随時開催している。

活動や任期終了後に役立つノウハウを学べる!

隊員としての心構えを学ぶ初任者向け研修、多くの隊員の共通課題をテーマにした専門研修、任期中の経験を活かして起業を目指す方向けのビジネス研修など、多様な研修プログラムを実施。協力隊員の活動を充実させるとともに、退任後のキャリア形成を円滑に進められるよう、さまざまな学びの機会を用意している。

オーダーメイドのインターンで次のステップへ

任期終了後も新潟に定住し、活躍できるよう、個別面談を通じたオーダーメイド型インターンプログラムを実施。県内の元隊員や事業者のもとで、数日間の仕事体験や視察を行い、希望する職業や起業に必要なノウハウを学ぶことができ、インターン先は、一人ひとりの希望に合わせてセッティング。「退任後のキャリアが不安」「希望する業種について深く学びたい」など、個々の想いに寄り添い、具体的な支援を提供している。

ほかにも、新潟県では隊員が安心して暮らし、思い切った挑戦ができるよう、多角的なサポートを展開している。こうした手厚いバックアップ体制があるからこそ、次々と新しいアイデアが生まれ、地域が躍動し、活気に満ちていく。そんな新潟県の地域おこし協力隊の挑戦と成長に、これからもぜひ注目してほしい。

取材・文:鈴木 翔 撮影:渡部 聡

<関連サイト>

\協力隊の情報を発信!/

新潟県地域おこし協力隊特設サイト

https://niigata-kyouryokutai.jp/

\地域を盛り上げる仲間を応援!/

新潟県地域おこし協力隊サポートネットワーク

https://niigata-kyouryokutai.jp/

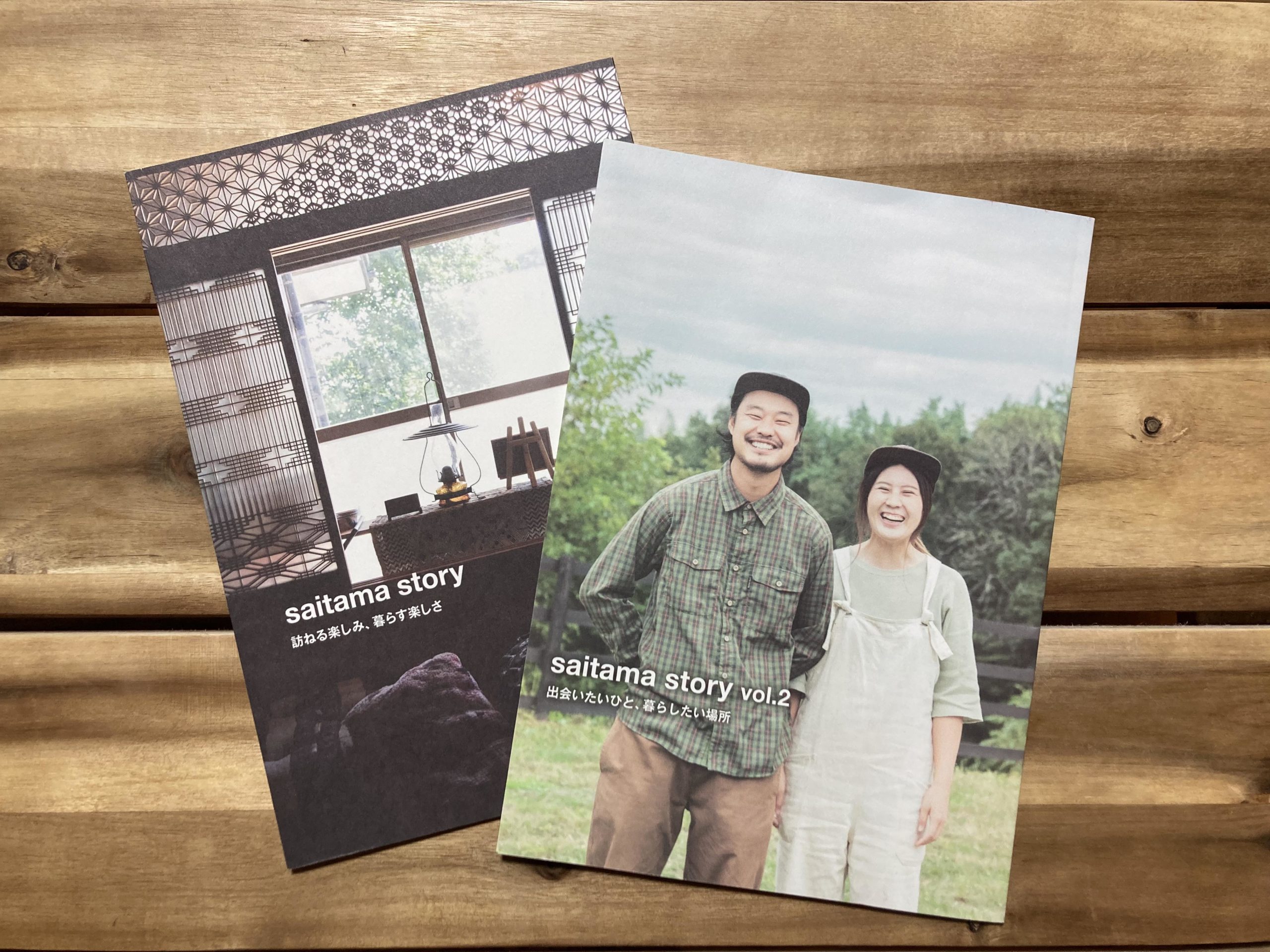

\移住・定住の情報満載!/

にいがた暮らし

https://niigatakurashi.com/

\新潟の楽しみ方を発見!/

新潟のつかいかた

https://howtoniigata.jp/