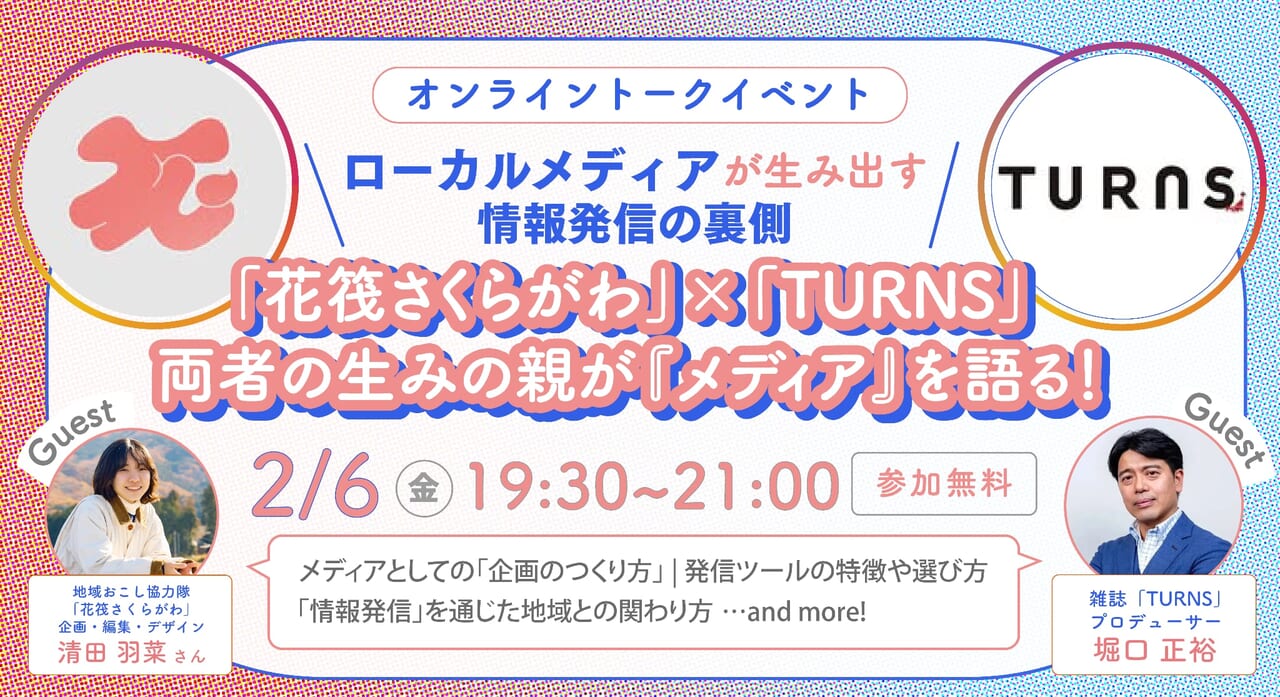

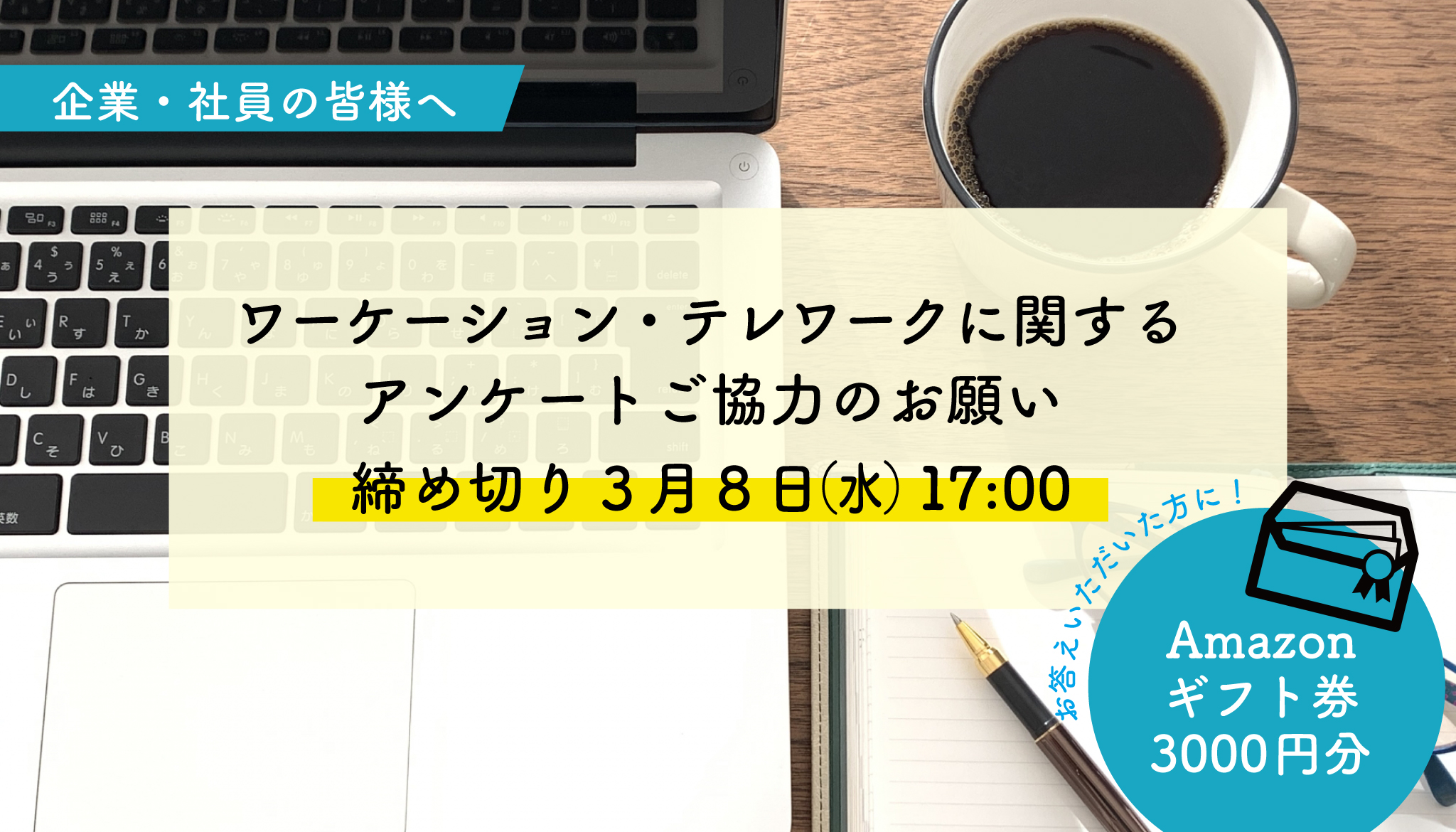

複数回の講座を通じて一つの地域を学ぶ「TURNSのがっこう」では、千葉県館山市と東日本旅客鉄道株式会社の主催による「館山科」を開講。館山市や南房総エリアを舞台に現地で開催されるプログラムとして、「地域におけるワーケーション受入体制」を強化するための全3回の勉強会を開催しました。ここでは「地方創生としてのワーケーション実施の意義」をテーマに、3月8日に開催した第1回講座の様子をレポートします。

「ワーケーション」に対してそれぞれが感じていること

「TURNSのがっこう-館山科-」は全3回のプログラムで構成され、館山市内のワーケーションに関心のある事業者や市民の方々と、館山市外から館山市へのワーケーションを考えている方々を対象とした連続講座を実施。ワーケーションを受け入れる側と実践する側双方の参加者の視点で、館山市でのワーケーションに関する勉強会を現地にて3回にわたって開催しました。

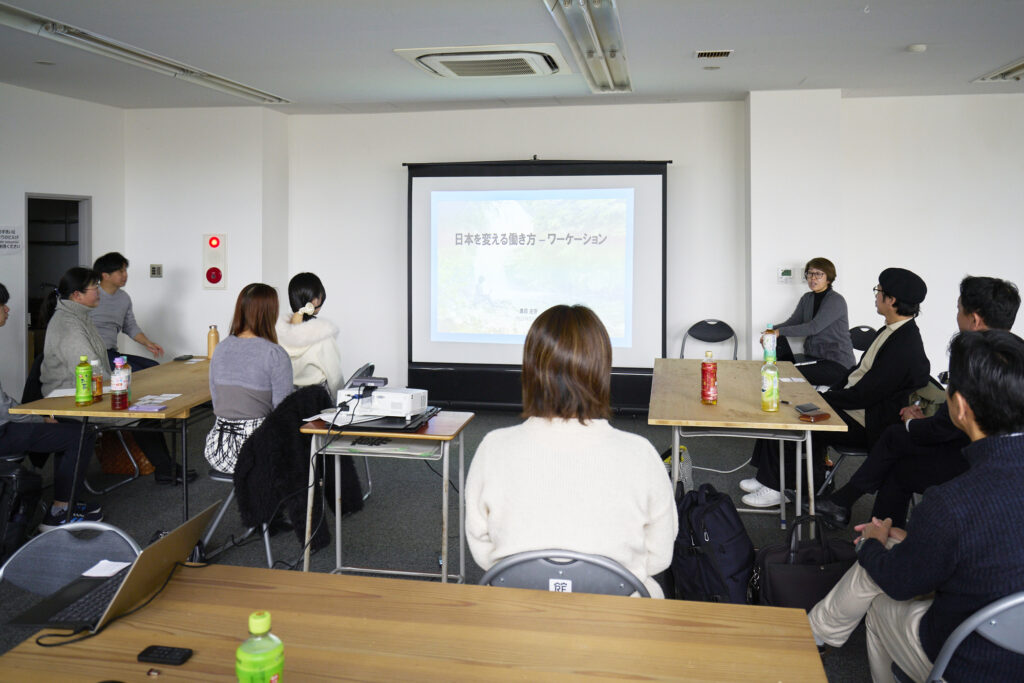

ワーケーション事業に関心を持つ10名の参加者が集まった第1回講座では、「地方創生としてのワーケーション実施の意義」をテーマに、島田由香さんを招いた講義とトークセッションが行われました。

本講座では、一般社団法人シラタマワークの代表理事・稲田佑太朗さんがファシリテーターを担当。同社は、「誰もが強みを活かして活躍できる地域社会の実現」を目指して起業家の育成に関わり、これまでに250名以上の人材を輩出しています。

一般社団法人シラタマワーク 稲田佑太朗さん

一般社団法人シラタマワーク 稲田佑太朗さん

講義の冒頭、まずは参加者同士で「ワーケーション」という言葉に対してそれぞれが感じていることを一人ずつ発表しました。「ワーケーションとは何かという基本から学びたい」という大学生の意見や、「地方創生といってもただ地域に人が増えれば幸せなのか?」といった疑問などが述べられ、言葉の中に様々な参加の目的や理由が見て取れました。

地方創生としてのワーケーション実施の意義

続いて、一般社団法人日本ウェルビーイング推進協議会 代表理事の島田由香さんが登壇し、実践されている和歌山県みなべ町での「梅収穫ワーケーション」や「ウェルビーイング」に関する講義を実施。島田さんは、はじめに参加理由を聞いた上で「ワーケーションは本当に良いことづくめ」と切り出し、「会社など所属は関係なく、まずは自分が動く」ということの必要性を訴えました。

「ワーケーションをすることで何が良いのか」という問いに対しては「ウェルビーイングが上がるから」と回答。そこから講義は本題に入っていきました。

株式会社YeeY 共同創業者/代表取締役 島田由香さん

「ウェルビーイングとは〝良い状態〟のこと」と島田さん。ワーケーションをすると心身ともに良い状態になりやすく、ウェルビーイングが高い人は生産性が3割も高いうえ、営業成績が37%高い、創造性も3倍ぐらいあるなど、数値やロジックで示せる様々なデータがたくさんあるとのこと。

島田さんは次の4点に対して自身の時間とエネルギーを注ぐと決め、約3年前に「雇われない働き方」を追求してきたそうです。

1. 働き方

2. 真の人材育成

3. 地域活性

4. ウェルビーイング

さらに「ワーケーション」という言葉に関して自身の考えを展開します。

「『Workcation』は『Work』と『Vacation』を合わせた造語とも言われますが、その両方がしっかりできることが重要。Workとは仕事というよりもアーティストによる『作品』として捉えていて、学生にとってのWorkは勉強などに置き換えられ、仕事(work)は人生の中で自分を表現をする上での大切な1つの場面なのです」

次に島田さんは「vacation」は余暇という意味よりも「vacate」という「空(カラ)になる・空(カラ)にする」という動詞を基準として考えて欲しいと語りました。

「『仕事をしつつ自分が空になる』、それができることがワーケーション。仕事をしながら没入して空になっていれば、それはワーケーションと言えます。そのために場所を変え、自身が空になれる場所を求めて物理的に動くことが重要です」

後半は、稲田さん、島田さんと参加者10名によるワークショップが実施されました。

島田さんの経験や取組を聞いた上で、参加者といっしょに身体を使い、「ウェルビーイング」を実感しながらワークショップを実施。参加者それぞれの自分の今の状態を再認識し、言語化する時間を共有しました。

改めて「ワーケーション」と「ウェルビーイング」とは何かを考える。

締め括りは、参加者ごとに自分なりの「ワーケーション」と「ウェルビーイング」とは何かを考えました。冒頭で「ワーケーションを学生の学びにも広げることができるのかを、講義を通して知りたい」と話していた学生は、「自分の将来に対する視野を広げることができました。

また、ワーケーションを通してウェルビーイングに関しても学ぶことができました。自分は大学生なので、課外活動をする上で、自分が、そして周りもウェルビーイングの状態でありたいと思います」と語りました。

参加者にとって、自分と対峙しながら「ワーケーション」や「ウェルビーイング」とは何かを考えた第1回講座。第2回講座では「連携によるまちづくり」をテーマに、実業に近い視点でさらにワーケーションを深掘りしていきます。

TURNSのがっこう2025-館山科

・第2回講座 連携によるまちづくり

・第3回講座 月3万の報酬で鳥取県はなぜ大都市圏から人材が呼べるのか?